- •«Политическое доверие» как символический источник социальных изменений в политических сетях

- •Литература

- •Политические партии как институт политической организации гражданского общества1 © Никоненко с.А.1

- •Социоландшафт ответа "президенту рф "

- •0% 10% 20% 30% 40% 50% 00% 70% 80% 90% 100%

- •Социоландшафт ответа "совету федерации рф "

- •Социоландшафт от beta"государст венной дум е рф"

- •0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

- •Политическая социализация как область бытия человека политического и.А. Щеглов

- •Литература

- •Political socialization as a sphere of being of homo politicus

- •Бедность и факторы, влияющие на социально-политическую активность населения Задачи исследования и общая характеристика опрашиваемых групп населения

- •Политические коммуникации как инструмент преобразования социально-политической действительности

- •Примечания

- •Политология

- •Гражданская и политическая активность населения как фактор реформирования политической системы россии (региональный аспект)

- •Civil and political activity of population as a factor of russian political system reform (regional aspect)

- •Распределение ответов на вопрос «Готовы ли Вы принять участие в акциях протеста (против снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека)?» (%)

- •Политический рейтинг и социологический анализ массовых политических настроений

- •Особенности образов идеального и типичного политических лидеров в представлениях граждан с разной политической активностью м.В.Криворучко

- •Готовность (потенциальная активность) и участие (реальная активность) граждан в разных формах политической деятельности, %

- •Группы граждан, готовых и реально реализующих разную совокупность форм политического участия, %

- •Составляющие образа идеального и реального политика в представлениях граждан с потенциальным и реальным политическим участием, средние значения

- •Политическая культура и политическая сфера общества © Гончаров в.Н.1

- •К проблеме становления экософии © Дмитриева н.В.1

- •Литература

- •Феномен политического сознания в политической науке: типологический анализ © Мясоутов о.В.1

- •Влияние политических партий на молодежную политическую культуру в постсоветской россии © Крикунова в. А/

- •Политическое многообразие в условиях современной модернизации россии к.В. Старостенко

- •Категория «вред здоровью»: вопросы теории и практики о.Н. Филатова

- •Проблемы современного гуманитарного познания

- •Политическое гражданство и политическое участие *

- •A. A. Shevchenko political citizenshipand political participation

- •Политическая культура и политическая власть в эпоху глобализации

- •Размышления, сообщения, комментарии

- •А. Г. Анисимов*

- •Кризис политического мышления в постиндустриальном мире и россия

- •(Методологические заметки на полях политического дневника)

- •В поиске новой парадигмы развития политики: интеллектуальный вызов без ответа?

- •Понимание политической субъективизации в постиндустриальном коммуникативном обществе — базовая проблема реорганизации системы международных отношений.

- •Россия: ответный ход на глобальный вызов?

- •Влияние кризиса 2008-2010 гг. На жизнь респондентов

- •Высокостатусные 11

- •Влияние социального неравенства на политические предпочтения и политическую активность населения

- •Список литературы

- •Е.Ю. Мелешкина, о. А. Толпыгина

- •4. Проблемы формирования государства, нации и политического режима в программе лдпр

- •References (transliterated):

- •8 Вму, политические науки, № 5

- •Политические знания как явление политического сознания

- •Методология политического анализа

- •Политические поколения: различия и устойчивость политических взглядов

- •4.2. «Политический нигилизм» как модель политического поведения

- •«Political nihilism» as a model of political behaviour

ПОЛИТОЛОГИЯ:

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

УДК 323.2

БАТАНИНА И.А.,Политическая компетентностьЛАВРИКОВА А.А.,россиян как факторШУМИЛОВА О.Е.политического участия1

В статье представлены методология и методика анализа политической компетентности как составной части структуры политических возможностей. Выделенные переменные - интерес к политике, информированность о политическом процессе, доверие (личное / социальное), уровень и формы политической активности, мотивы действий, результативность политического участия - позволили охарактеризовать модель вовлечения граждан в функционирование политической системы. На основе проведенного социально-политического исследования (экспертный опрос) авторы определили уровень сформированности политической компетентности в зависимости от типа региона. В качестве критерия классификации субъектов ЦФО принята оценка качества жизни по данным ФС Госстата РФ.

Ключевые слова: политическая компетентность, структура политических возможностей, политическое участие, гражданская активность, гражданские инициативы.

Специфика любых форм политического участия определяется политическим контекстом, в котором они возникают и развиваются, или так называемой структурой политических возможностей. Основываясь на разработках западных и отечественных исследователей,2авторским коллективом среди базовых показателей рассматриваемого концепта были предложены следующие: параметры политической системы, стабильность и консолидация элитных групп в рамках системы. Такой подход позволил учитывать не только институциональные условия, правила и нормы, регулирующие процессы принятия политических решений и формирования повестки дня, но и поведение акторов (прежде всего представителей элитных групп), с которыми субъекты политического участия могут вступать во взаимодействия.

Указанные выше составляющие структуры политических возможностей рядовые граждане не определяют, но могут оказывать на них влияние. Любые формы зависимости, утверждает Э. Гидденс, предполагают наличие ресурсов, посредством которых подчиненные определяют действия подчиняющих3. Именно такие возможности и составляют основу политического участия, поскольку “субъект, который не участвует в диалектике контроля, перестает быть субъектом действия”4.

Среди внеинституциональных ресурсов, имеющихся в распоряжении отдельных индивидов, необходимо выделить следующие5. Во-первых, это умение избегать нежелательных действий, способность вмешиваться в события или же воздерживаться от вмешательства, что оказывает влияние на происходящие процессы и таким образом определяет взаимозависимость институтов и внеин- ституциональной среды. Так, трансформации, которые происходят с социальными институтами в ситуации отказа граждан от институционального сотрудничества с ними, с высокой вероятностью формируют воспроизводимое отчуждение. Это означает, с одной стороны, предрасположенность системы манипулировать людьми, не заботясь об их “компе-

тентном участии”, а с другой - состояние

депривации, зависимости, неприятия индивидом условий, при которых его действия находятся вне пределов его собственного понимания и контроля.

Во-вторых, возможность осуществления “диалектики контроля” определяется способностью рядового члена общества контролировать сеть устанавливаемых контактов, ведь характеристики социальных связей в конечном итоге являются результатом его собственного выбора. Безусловно, институты могут оказывать влияние на коммуникативные предпочтения граждан, например, через задаваемые образцы социальных взаимодействий, однако сплоченность и доверительные отношения, солидарность и взаимная ответственность всегда оказываются феноменами внеин- ституциональными и по своей природе, и по механизмам воспроизводства.

В-третьих, хотя институты могут определять действия отдельных индивидов и коллективных агентов, ограничивая их рамками принятых институциональных правил, однако им трудно влиять на ин- тенциональность субъектов, стремление последних достичь определенных целей: акторы вступают во взаимодействие с институтами, уже имея заранее сформулированную систему предпочтений и намерений, и в случае трансформации самих институтов или способа их функционирования они обычно меняют свои стратегии, но не отказываются от предпочтений.

Рассмотренные выше характеристики и возможность их реализации определяются политической компетентностью граждан, которую можно выделить в качестве самостоятельного показателя в структуре политических возможностей.

Проблемы содержания и пределов компетентности граждан являются ключевыми в теориях демократии, т.к. признание наличия / отсутствия минимально необходимого уровня знаний,умений,навы- ков у рядовых членов общества является отправной точкой для определения их возможности выступать самостоятельными политическими акторами. Разнообразие мнений располагается в рамках континуума “элитизм” - “партиципация”, однако большинство исследователей указывают на существование объективных условий, способствующих развитию политической компетентности у представителей массовых групп (ориентация на повышение уровня образования, что способствует получению минимального пакета знаний определенной политической окраски каждым членом общества, обеспечение доступности информации через масс-медиа, активизация деятельности институтов гражданского общества и, как следствие, демократизация политических структур и др.). Вместе с тем складываются и обстоятельства, затрудняющие этот процесс, среди них: изменение масштабов общественной жизни, ведущее к деформации политического пространства, возрастающая сложность общественной жизни, трансформация технологий коммуникаций с усилением движения потоков в одном направлении - “от лидеров к гражданам, но не наоборот”6.

Противоречивость сложившейся ситуации и потребность в систематическом поиске путей развития политической компетентности граждан как в новообразованных демократиях, так и в государствах, где демократические институты существуют достаточно давно, вызывают необходимость определения сущности данного явления.

Если следовать логике рассуждений Р. Даля, в условиях демократии “правители” и “граждане” в значительной степени взаимозаменяемые термины, а политическая компетентность определяется способностью “полностью осознавать цели, которые стоят перед руководством”, и готовностью “действовать таким образом, чтобы обеспечить воплощение этих целей в жизнь”. При этом адекватный (в противовес идеальному) гражданин - “это тот, кто обладает минимально достаточным объемом знаний о том, что соответствует его собственным интересам, и о том, какой политический выбор позволяет ему обеспечить эти интересы лучше других... у граждан есть достаточно сильные побудительные причины действовать в соответствии с этими интересами”7.

Подобные представления не противоречат и выводам современных исследователей в области педагогики8, где под компетентностью понимается способность и готовность человека продуктивно решать широкий круг задач в какой-либо отдельной области (в нашем случае это политическая сфера). Политическая компетентность складывается из пяти структурных компонентов. Когнитивный блок связан со знаниями своих политических прав, механизмов их защиты, социальных норм, традиций, ценностей, существующих в данном обществе, истории страны, национальной политической системы в целом и отдельных политических институтов. Причем важны не сами знания в их многообразии, а некая система знаний в терминах, фактах, понятиях, которая позволит гражданину самостоятельно их пополнять по мере надобности. Для этого требуются определенные умения и навыки по приобретению знаний, овладению информационной компетенцией. Эмоциональный компонент включает систему отношений личности к себе как гражданину, гражданскому обществу и государству, политическим правам и обязанностям;волевой - способность самомобилизации на предстоящее действие в соответствии с определенными интересами, способность занять и отстаивать социально ориентированную позицию. Вместе с тем до сих пор остается открытым вопрос относительно того, какие же интересы должны быть представлены в рамках реализации политической компетентности. Сторонники классических теорий демократии считают, что граждане должны обладать определенной долей альтруизма, ограничивая свои собственные интересы, и стремиться к достижению блага некоего более крупного сообщества, к которому он относится (класса, общества, всех граждан и т.д.). Представители более узкого взгляда на проблему исходят из того, что каждый гражданин действует, реализуя личные интересы и интересы близкого окружения, в результате требования, предъявляемые к политической компетентности, здесь значительно ниже и сводятся просто к вопросу знаний. На практике мы наблюдаем примеры, подтверждающие выводы как одного, так и другого подхода. Более того, ориентация на определенный уровень интересов позволяет классифицировать политическое участие, выделяя индивидуальную (решение частных проблем), коллективную (решение проблем отдельных общностей граждан), общественную (решение проблем, значимых для большинства или всех граждан данного социума) и глобальную (мирового значения) его разновидности9.

Следующий блок политической компетентности - поведенческий - предполагает реализацию той или иной модели политического поведения: участие в работе общественно-политических организаций, политических митингах / манифестациях, электоральная активность, вовлечение в реализацию социальных и экономических программ и т.д. Последний компонент - регулятивный - направлен на самоосоз- нание и самооценку своей гражданской позиции, своих возможностей в сфере политической деятельности, осмысление и регуляцию системы политических убеждений, выбранных поведенческих стратегий.

При этом выделяются внутренний и внешний аспекты политической компетентности. Ряд ученых связывают первое измерение с восприятием гражданами своей компетентности, а внешнее - с определением ими же степени сложности существующей политической системы. Так, А.В. Ан- дреенкова10указывает, что важной характеристикой взаимоотношений населения и политической системы является представление людей о том, могут ли они разобраться в политических вопросах. С одной стороны, у человека может недоставать ресурсов..., чтобы понять все нюансы политических проблем. С другой - сама политика (внешние условия) может быть настолько сложной, что простому гражданину без знания всех деталей и внутренних механизмов трудно в ней ориентироваться. Внутренняя сторона политической компетентности измеряется. с помощью вопроса: “Насколько сложно или легко для Вас составить свое мнение по политическим вопросам?”, внешняя - “Как часто политика кажется Вам настолько сложной, что Вы не в состоянии разобраться, что происходит?”. Мы же считаем, что внутренний аспект связан с оценкой самим субъектом сформированности тех или иных составляющих данного феномена (субъективная политическая компетентность), а второй - с их проявлениями в окружающей среде (объективная политическая компетентность).

Исходя из представленной выше структуры, были выделены следующие переменные, раскрывающие сущность политической компетентности как составной части структуры политических возможностей: интерес к политике, информированность о политическом процессе, доверие (личное / социальное), уровень и формы политической активности, мотивы действий, результативность политического участия.

С целью измерения указанных переменных на базе лаборатории социально-политических исследований ТулГУ проведено социально-политическое исследование в рамках реализации первого этапа проекта “Модель политического участия как интегративный показатель “структуры политических возможностей” региона (на примере ЦФО)” (Соглашение № 14.В37.21.1018 от 07.09.2012 г. ФЦП “Научные и научнопедагогические кадры инновационной России” на 2009 - 2013 годы).

В качестве основного метода сбора данных выбран экспертный опрос (полуформа- лизованного интервью), нацеленный на пополнение интерпретации определенных социальных явлений и процессов. Исходя из имеющегося опыта проведения исследований по данной проблематике, техника экспертного опроса предполагает доминирование в инструментарии закрытых вопросов, предназначенных для оценки уровня уверенности, меры согласия или несогласия с уже высказанными позициями других специалистов.

Эмпирическим объектом исследования выступают представители политического, экономического, социокультурного сегментов элитного сообщества ЦФО. Объем выборочной совокупности составил 90 человек. Такое число экспертов является необходимым и достаточным для обеспечения валидизации результатов исследования. Использована многоступенчатая выборка, построенная с применением процедуры поэтапного отбора объектов опроса. На первом этапе использована районированная выборка. Первичные единицы - типы районов ЦФО, выделенные на основе оценки качества жизни по данным ФС

Госстата РФ за 2011 год [Качество жизни..., 2012], - лидеры (Белгородская, Московская области, г. Москва), середняки (Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Ярославская области), аутсайдеры (Костромская, Тамбовская, Тверская, Тульская области). В каждом типе субъектов ЦФО предполагается опрос 30 экспертов. На второй ступени применяется вероятностная (гнездовая) выборка. Вторичные единицы отбора - сегменты региональной элиты (политический, экономический, социокультурный) - по 10 представителей каждого сегмента. Единицы отбора третьей ступени определены по иерархии внутренней структуры. Так, внутри экономической элиты предполагается изучение мнений представителей высокодоходных, среднедоходных и низкодоходных групп. Политическая элита структурирована принадлежностью к основным политическим институтам (органы законодательной, исполнительной, судебной власти, политические партии и пара- конституционные институты). Социокультурная элита дифференцирована следующим критерием - характер деятельности. На четвертом уровне главным критерием отбора является принадлежность к руководящему составу. Единицы наблюдения отбираются при помощи метода “снежного кома” (snowballsampling).

Результаты исследования показали, что на базовом уровне связь населения и политической системы проявляется в виде интереса граждан к политической сфере и наличия определенных политических знаний. Изучение когнитивной составляющей политической компетентности позволило сделать вывод относительно высокой интенсивности и позитивной направленности оценок экспертов, касающихся уровня политической информированности граждан. Так, индекс информированности в среднем по ЦФО составил 55,6. При этом наблюдается дифференциация мнений элит от типа региона: чем лучше качество жизни в субъекте, тем выше индекс информированности. Вместе с тем позиция экспертов по поводу степени интереса граждан к политике не является столь однозначной: половина респондентов оценивает интерес как средний, треть (за счет представителей ре- гионов-аутсайдеров и середняков) - как незначительный, ограничивая его проявление отслеживанием политической информации и участием в голосовании. Кроме того, 30,3 % экспертов отметили спорадический характер политической активности.

Следует отметить, что при оценке приемлемых форм политического участия эксперты регионов-середняков указали достаточно обширный перечень вариантов преимущественно конвенциональной активности; в то время как в регионах-лиде- рах и аутсайдерах он ограничен и сводится в первом случае к двум неэлекторальным формам, различным по степени легальности (“участие в отказе от оплаты счетов за ЖКХ” и “участие в подписании коллективных писем в органы власти”), во втором - к трем с явным доминированием электоральной. Однако, по мнению экспертов, существует несоответствие между аффективной и волевой составляющими политической компетентности граждан, что находит отражение в расхождении приемлемых и востребованных форм участия. Так, в регионах-лидерах среди реализуемых форм (при высоком уровне интенсивности мнений) указывается участие в разрешенных демонстрациях, “народных гуляниях” и создании инициативных групп по решению местных проблем; в середняках (при снижении интенсивности как по отношению к лидерам, так и предпочтительным формам) - участие в “народных гуляниях”, создании инициативных групп по решению местных проблем; в аутсайдерах - востребованные формы сводятся к одной - участие в “народных гуляниях”, лишенных политического контекста.

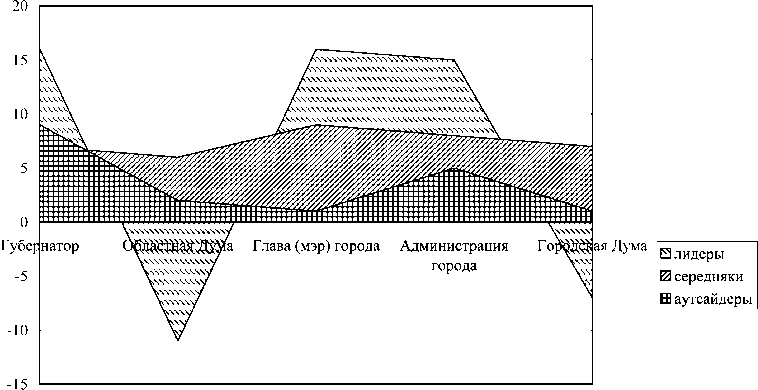

Результативность политического участия граждан элитным сообществом оценивается позитивно, о чем свидетельствует положительное значение суммарного индекса влияния (И=94,1) (индекс определялся как разность значений индикаторов, эквивалентных положительным и отрицательным оценкам при ответе на вопрос “Имеют ли, по Вашему мнению, жители области оказывать влияние на решения областных и местных органов власти?” (закрытый вопрос)). При этом наивысшие значения индексы влияния приобретают в случаях оценки потенциала воздействия на деятельность исполнительных органов власти регионального и местного уровней (показатели варьируются от 28,9 до 36). Аналогичные тенденции проявляются и на уровне отдельных субъектов. Однако наблюдается дифференциация в интенсивности экспертных оценок в зависимости от качества жизни в регионе. Так, в регио- нах-лидерах сформировалось консолидированное мнение относительно высокой степени открытости исполнительной власти (в лице губернаторов, глав и администраций муниципальных образований) и закрытости представительной. В регио- нах-середняках и аутсайдерах позиции респондентов не отличаются высоким уровнем интенсивности, что свидетельствует о скептичности экспертов применительно к политической субъектности граждан, объединенных в обозначенные группы (рис. 1). Как следствие, в названных регионах экспертное сообщество реже называло достижительные мотивы политического участия (по сравнению с регионами-лидерами). При этом экспертные оценки избегательных мотивов в отстающих субъектах отличает большая интенсивность: 9 из 9 респондентов назвали в качестве основной причины нежелания участвовать в политическом процессе нерезультативность деятельности. В регионах же лидерах доминируют мотивы достижения результата (“желание участвовать в решении существующих проблем”) и избегания санкций (“политическое участие как гражданский долг”).

Данные, представленные выше, подтверждаются при анализе переменной “уровень реципроктности”. 65,9 % участников опроса признают личную ответственность граждан за события, происходящие в стране, т.е. наделяют их политической субъектностью, уровень которой сопряжен с качеством жизни в населенном пункте: чем выше жизнеобеспечение в регионе, тем больше властный ресурс граждан (индекс ответственности в регионах-лидерах составил И01=13, середняках - И02=9, аутсайдерах - И03=6). При этом отмечены значительные диспропорции в системе взаимоотношений “власть - общество”, обусловленные несоответствием низких

оценок функциональности государственных институтов завышенным ожиданиям по отношению к гражданам (индекс функциональности Иф=-4,8). В большей степени сделанный вывод актуален для регионов-лидеров: наиболее оптимальной структурой обеспечения нуждающихся, согласно мнению экспертов, являются благотворительные организации (21 из 30), в то время, как в других типах субъектов ЦФО апелляции к государству на принципах адресной поддержки носят более однозначный характер (23 и 17 из 30 для регионов аутсайдеров и середняков соответственно). При этом анализ переменной “уровень доверия общественно-политическим институтам” позволяет выявить значительный уровень диффузной поддержки исполнительной власти. Среди наиболее легитимных структур вне зависимости от типа региона называются Президент РФ (64 %), губернатор области (39,3 %) и СМИ (30,3 %). Следует отметить, что в субъектах со средним и низким уровнем качества жизни церковь пользуется значительным доверием (43,3 % и 33,3 % респондентов в регио- нах-середняках и регионах-аутсайдерах соответственно против 20,0 % - в регионах- лидерах), что свидетельствует о проявлении традиционализма обозначенных субъектов.

В совокупности рассмотренные переменные дают представления о сформировавшейся модели взаимодействия граждан и политической системы. Согласно результатам исследования, в регионах-лидерах отмечено доминирование когнитивного и волевого компонентов над аффективным, в середняках - аффективного над когнитивным и последних двух - над волевым; выявленная в регионах-аутсайдерах тенденция может свидетельствовать либо о несформированности у граждан всех трех составляющих политической компетентности, либо о высокой степени отчужденности элитных и массовых групп.

Рис.

1. Индексологическое значение потенциала

влияния граждан Имеют ли возможность,

по Вашему мнению, жители области

оказывать влияние на решения областных

и местных органов власти?

повседневного участия граждан в мероприятиях, традиционно считающихся политическими. В соответствии с духом времени предполагается, что “граждан” могут волновать лишь ближайшее снижение налогов или увеличение пенсий, а их интересы распространяются только на то, чтобы сокращались очереди в больницах, уменьшалось количество нищих на улицах, в тюрьмах сидело бы все больше преступников, а вредные свойства продуктов выявлялись как можно скорее. Кризис гражданственности и недооценка потенциала политических акций проистекают в конечном итоге из ощущения. что отсутствуют не только механизмы обеспечения. коллективных эффективных действий. но и пути возрождения таких механизмов или создания новых. В результате возникает диссонанс сознания, но он смягчается мыслями, что не стоит оплакивать кончину коллективных действий, поскольку такие действия всегда были и будут в лучшем случае бесполезными, а в худшем - вредными с точки зрения благополучия и счастья отдельной личности”1.

В результате основной стратегией поведения становится уход от проблем и отказ от активности и вместе с этим - разрушение “социальной ткани”, коммуникативной и ценностной связности общества. Опасность такой ситуации состоит не столько в возможности стихийного “социального взрыва”, сколько в усиливающейся неспособности общества мобилизовываться перед лицом возникающих трудностей, что проявляется в том числе в неумении объяснять свои намерения и предлагать способы достижения целей. Кроме того, общество может недооценить необходимость тех или иных преобразований, оказаться неспособным требовать их осуществления от самых разных структур власти, а также участвовать в определении способов осуществления новаций в иных формах.

Тarrow S. Struggle, politics and reform: collective action, social movements and cycles of protest. Cornell Univ.Western soc. 1989. Paper № 21; Della Porta D., Diani M. Social Movements: an Introduction. Oxford:BasilBlackwell, 1999; Халий И.А. Институты гражданского в современной России. К методологии изучения // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. Вып. 6. М.: Институт социологии РАН, 2007.URL:http://www.civisbook.ru/publ.html?id= 265 (дата обращения: 10.12.2012); Дука А.В. Структура политических возможностей в институционализации элит, 2008.URL:http://www.isras.ru/abstract_bank/1208991094.pdf(дата обращения: 10.12.2012); Пустошинская

О.С. Политический протест как концепт: проблема дефиниции //Альманах современной науки и образования. 2010. № 1 (32). Часть 2. URL: www.gramota.net/materials/1/2010/1-2/29.html (дата обращения: 10.12.2012).

Giddens A. The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity Press, 1984; Giddens A. Central problems in social theory: Action, structure and contradiction in social analysis. London: Macmillan Press, 1979.

Giddens A. The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity Press, 1984. P 16.

Климов И.А. Респонсивность власти как баланс суверенитета и социальной поддержки // Социологический журнал. 2006. № 3-4.

Даль Р А. Проблемы гражданской компетентности, 1997. URL: http://old.russ.ru/antolog/predely/1/dem2-3.htm (дата обращения: 10.12.2012).

Там же.

Аманбаева Л.И. Гражданское воспитание учащейся молодежи в новых социальных условиях: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Якутск, 2002; Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. М.: ИЦПКПС, 2004; Масленникова В.Ш. Педагогическая модель социально ориентированной личности студента. Казань: ИСПО РАО, 2006.

Патрушев С.В. Гражданское действие как фактор политико-институциональной трансформации // Мировой кризис и политические изменения. Политическая наука: Ежегодник- 2009. М.: РОССПЭН, 2010.

Андреенкова А.В. Политическое поведение россиян (Часть1)// Мониторинг общественного мнения. 2010. № 3 (97).

Бауман З. Индивидуализированное общество /Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Логос, 2002. 390 с.

КОНФЛИКТУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ - НЕТ! ДИАЛОГУ И КУЛЬТУРНОМУ ОБМЕНУ МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ - ДА!

Юрий Красин, доктор философских наук ПОЛИТИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА

“Самоопределение”. Насколько правомерно употребление этого понятия, обычно используемого при описании национальногосударственных проблем, для характеристики политической ситуации в современной России? Существуют разные подходы к исследованию политического развития российского общества. На одном конце широкого спектра применяемых методов — самое общее, абстрактно-теоретическое, можно сказать, историософское видение отечественной истории, оценки исторических судеб страны, базирующиеся на осмыслении ее геополитического положения, специфики политической культуры, особенностей менталитета народа и элиты, а также той роли, которую она призвана сыграть в развитии человеческой цивилизации. На другом — ситуационный политический анализ, преследующий сиюминутные цели, в частности, в нынешний период — просчет возможных результатов предстоящих парламентских, а затем и президентских выборов. В обоих случаях рассматриваемое понятие мало что дает для постижения происходящего. Оно приобретает эвристический смысл лишь на крутых изломах истории, когда перед обществом встает проблема кардинального выбора и в повестку дня выдвигается смена самой парадигмы политического развития.

С середины 80-х годов Россия вступила в полосу глубокого реформирования фундаментальных основ своего общественного устройства. Уже второе десятилетие страна переживает системный кризис, дестабилизировавший общество, потрясший его до основания, поставивший вопрос о принципиально новых политических ориентирах. Поиск средств и способов преодоления этого кризиса и перехода к иному качественному состоянию превращает понятие “политическое самоопределение” в релевантный инструмент познания глубинных тенденций, скрывающихся за турбулентной динамикой текущих событий. Российское общество оказалось как бы в развилке: вопрос о том, куда идти, стал для него поистине судьбоносным.

В настоящее время Россия находится, возможно, на самом крутом вираже своей истории. Общество мучительно тяжело самоопределяется по отношению к новым реалиям и в мире, и в собственном развитии. До начала перемен, инициированных горбачёвской перестройкой, вопрос о политическом самоопределении не возникал. Советский Союз воспринимался всеми как мощная супердержава, объединившая вокруг российского ядра народы с разными социокультурными и даже цивилизационными традициями. Несмотря на такое многообразие, советское общество являло собой некую целостность, скрепленную единой государственностью, общностью социальноэкономического строя, доминировавшей в общественном сознании социалистической идеологией, коллективистским образом жизни. При всем национально-этническом и социально-культурном плюрализме это позволяло характеризовать население страны как единую историческую общность — советский народ. На мировой арене СССР представлял один из полюсов биполярной международной системы.

В большинстве своем жители СССР ощущали себя гражданами великого государства, имевшего вполне определенный социальный строй и занимавшего вполне определенное место в мировом сообществе. Независимо от того, как люди относились к этому государству, какие давали ему философско-исторические, социальнополитические и нравственные оценки, и в самой стране, и в мире оно четко идентифицировалось с уникальным обществом, претендовавшим на свой особый путь и в этом смысле вполне самоопределившимся как альтернатива капиталистическому.

Cначалом реформирования советского общества в эту определенность был внесен мощный фермент брожения, давший толчок сомнениям и болезненным переоценкам. Попытки удержать данный процесс в русле эволюционной смены ориентиров, более постепенной и потому менее мучительной, не увенчались успехом. Восторжествовал конфронтационный принцип “до основания, а затем...”. Радикально-либеральный курс ранних 90-х придал идентификационной ломке разрушительный характер, ввергший общество в состояние неопределенности, граничившей с хаосом. Прежние оценочные стереотипы были разбиты, вводимые же стандарты, заимствованные преимущественно из чужого опыта, не выдерживали испытания на прочность при соприкосновении с российской действительностью. Началось шараханье из стороны в сторону — от полного отрицания своего прошлого до ностальгического желания вернуться в его объятия. Удержаться на столь зыбкой почве было невозможно. Российское общество могло сохранить себя только путем выработки новых базовых оснований собственного существования и развития, т.е. путем нового политического самоопределения. Ему предстояло сделать стратегический выбор и для этого ответить на целый ряд важнейших вопросов. В чем заключаются национальные интересы России? Какой политический строй и какая форма власти в наибольшей мере им соответствуют? Какими должны быть место и роль страны в глобализирующемся мировом сообществе? Какая социальная система обеспечит ее возрождение? Позади уже без малого два десятилетия перемен, а ответы на эти вопросы так и не найдены. Ни у одной из партий нет и убедительной стратегии политического развития. Все это наводит на мысль, что политическое самоопределение России — длительный, сложный и многомерный процесс. Общий вектор движения будет формироваться в ходе решения совокупности узловых политических проблем, каждая из которых потребует от власти и общества четкой позиции относительно направления и характера предпринимаемых шагов. Накопленный политический опыт позволяет наметить лишь контуры альтернатив, стоящих перед Россией. Более детальные прогнозы в нынешней ситуации вряд ли оправданы вследствие глубокой антиномичности российского общества. В трактовке И.Канта, антиномии — это утверждения, которые в равной степени логически доказуемы и в то же время взаимоисключающи. В применении к социальной действительности антиномичность указывает на особый тип противоречия, где каждая из противоположностей имеет одинаково прочное базовое основание в реальности. Противоречия- антиномии ведут к возникновению дилемм, не поддающихся снятию в результате единожды сделанного выбора. Пока сохраняются глубинные основания контрнаправленных тенденций, антиномичная дилемма вновь воспроизводится, требуя постоянного подтверждения выбора. Российская действительность насыщена подобными дилеммами: авторитаризмversusдемократия, гражданское обществоversusкорпоративное, федерализмversusунитаризм, рынокversusгосударственная опека над экономикой, постиндустриализмversusсырьевой анклав мировой экономики, противостояниеversusпартнерство на международной арене. Несмотря на принципиальную важность всех перечисленных дилемм, России, на мой взгляд, необходимо самоопределиться прежде всего по первым трем из них.

На политическом уровне решающей представляется антиномия демократия—авторитаризм. Не будет преувеличением сказать, что вся российская политическая жизнь протекает в ее энергетическом поле, сдвигаясь то к одному, то к другому полюсу.

Оглядываясь на историю российских преобразований, можно заметить, что пик смещения в сторону демократии приходится, пожалуй, на 80-е годы, на время утверждения гласности и формирования в стране публичной сферы. Именно тогда возник важнейший инструмент демократического развития, который до сих пор остается стержнем и индикатором демократизма в российском обществе. С появлением гласности и публичности общество заговорило; заговорив, оно стало размышлять, а затем и действовать. Без этого прорыва к демократии были бы невозможны последующие реформы в экономике и политической системе, приведшие к крушению коммунистического авторитаризма. Но потом маятник вновь качнулся в направлении авторитаризма. В русле радикально-либеральной политики сложился политический режим, воспроизводивший типичные черты автократии.

В итоге политическая система нынешней России оказалась амбивалентной. С одной стороны, она вроде бы демократична, так как ей присущи ключевые признаки демократического строя: всеобщие выборы, разделение властей, двухпалатный парламент, многопартийность, свобода прессы, гласность, комплекс гражданских прав, местное самоуправление. С другой — эти атрибуты демократии во многом декоративны, придавлены и обесточены, поскольку Конституция РФ, принятая в 1993 г., закрепила общественный порядок, тяготеющий к самовластию.

Пытаясь внедрить в российское общество западную модель демократии, радикальные либералы не посчитались с тем, что данная модель формировалась столетиями, притом в совсем иной социокультурной среде. Следствием либерального “большевизма наизнанку” стал подрыв складывавшихся веками устоев общественнополитической жизни страны: сильной государственности и коллективистского солидаризма, в какой-то мере компенсировавшего неразвитость гражданского общества и личностного начала. В результате молодая российская демократия оказалась крайне уязвимой для авторитарного “термидора”. Резкий слом государственных институтов не сопровождался ростом новых, демократических учреждений, что привело к потере управляемости и обесценению норм, регулирующих общественное поведение. Обрушились социальные ниши, формировавшие привычные формы солидарности. В одночасье обнищавшие и утратившие ориентиры люди начали связывать свои надежды на социальную защищенность и устойчивость существования, на обуздание криминального беспредела и восстановление национального достоинства не с развитием демократии, а с “сильной рукой”. Поколебленная перестройкой вековая традиция самовластия обрела социальную почву для возрождения. Конституция РФ узаконила “перекос” государственной структуры в сторону президентской власти. Формально провозглашенный принцип разделения властей был по сути подменен гегемонией исполнительных органов, подчиненных главе государства. Парламент фактически оказался лишен реальных рычагов власти и контрольных функций. Политические партии не получили официальных каналов влияния ни на состав правительства, ни на процесс принятия решений. Средства массовой информации в своем большинстве попали под контроль олигархических групп и бюрократических клик, которые цинично использовали их в качестве орудия манипулирования общественным мнением. Вместе с тем обнаружилось, что авторитарный “откат” не в состоянии полностью уничтожить потенциал демократии. Население страны не хочет расставаться с завоеваниями горбачёвских времен: с политической свободой, гласностью, плюрализмом. Не желает оно отказываться и от плодов экономических реформ, развязавших частную инициативу. Правящая элита, будучи неоднородной, не смогла сплотиться на автократической платформе. Формированию системы авторитарных институтов помешали и противоречия между интересами столичной и региональных элит.

На выбор формы политического самоопределения России серьезно влияют и международные факторы. Глобализационные процессы, ограничивая суверенитет и возможности государств, подтачивают фундамент национальных демократий и стимулируют авторитарные тенденции — как в мировом масштабе, так и в отдельных странах. На старте третьего тысячелетия демократия сталкивается с серьезными проблемами. Исходя из этого, многие исследователи не исключают вероятность того, что мировому сообществу предстоит пройти в наступившем столетии через фазу авторитарного развития. Под влиянием глобальных вызовов все большему числу российских граждан начинает казаться убедительным аргумент о том, что сильная авторитарная власть эффективнее защитит интересы страны на мировой арене. Какие метаморфозы могут произойти в описанном анти- номичном противостоянии демократии и авторитаризма? В рамках исследовательского проекта “Россия в формирующейся глобальной системе”, осуществленного в Горбачёв-Фонде в 1998—2000 гг., были рассмотрены четыре потенциальных сценария политического развития российского общества на ближайшую перспективу.

Сценарий первый: сохранение сложившейся в 90-е годы системы самовластия. Вероятность реализации подобного сценария в чистом виде сравнительно невелика. Не исключены, однако, попытки законсервировать самовластие в его более “цивилизованной” форме, свободной от крайностей самодурства и построенной на рационально и цинично просчитанных технологиях манипулирования общественным сознанием.

Сценарий второй: восстановление модернизированной версии советской системы. При господствующих сегодня в обществе настроениях такой вариант представляется маловероятным. Вместе с тем возможен определенный возврат к советской практике по тем направлениям, где воздействие радикально-либеральных реформ на материальное и социально-культурное положение граждан оказалось наиболее болезненным.

Сценарий третий: становление сильной демократии как альтернативы авторитаризму. К сожалению, такой поворот событий, открывающий путь для вовлечения большинства граждан в политический процесс, требует создания целого ряда предпосылок и потому реален лишь в отдаленной перспективе. Апатия и пассивность значительной части граждан, уровень их политической культуры, а также высокая результативность политики манипулирования их сознанием и поведением делают шансы на осуществление его в обозримом будущем крайне незначительными.

Сценарий четвертый: утверждение умеренно авторитарной власти, применяющей при необходимости жесткие меры для обеспечения целостности страны, мобилизации ресурсов общества во имя преодоления системного кризиса и поддержания международного статуса России. Этот вариант наиболее вероятен: его готово принять общество, уставшее от жизненных невзгод, криминала, неразберихи, безволия власти; в его пользу говорит острая потребность в консолидации политической элиты; к нему побуждает ущемление интересов России на международной арене.

Укрепление ослабленной российской государственности носит сегодня императивный характер. Альтернатива одна — полная потеря управляемости и распад общества под давлением локального, этно- национального, корпоративного, либертарного и других видов партикуляризма. Современный мир сталкивается с беспрецедентным “вызовом плюрализма”. Не только у нас, но и в западных демократиях перспектива постмодернистского “плюрализма без границ” вызывает тревогу за целостность и стабильность общества. Надо иметь в виду, что истоки и измерения российского плюрализма существенно иные, нежели на Западе. Плюрализм и дробность интересов здесь не столько следствие постиндустриальных тенденций, сколько результат экономического и духовного упадка, повлекшего за собой разрушение всей системы социальных идентификаций и солидарностей. На этой почве и произрастает хаотичное многообразие интересов, чем-то напоминающее неупорядоченное броуновское движение, когда все частицы подвержены бесчисленным случайным воздействиям и потому постоянно меняют свое местоположение. За годы реформ перед нашими глазами прошла длинная череда партий, неожиданно появлявшихся и столь же быстро исчезавших. Взгляды и позиции индивидуальных участников этого политического калейдоскопа тоже стремительно менялись. Формировались причудливые политические комбинации. Создавались союзы и объединения-однодневки. Обыкновенные российские граждане, в большинстве своем выбитые из привычных социальных ниш, были лишены возможности свободно (важнейшее условие демократии) определиться в этой системе (точнее, бессистемности) политического беспорядка. Подобный политический плюрализм отнюдь не способствует демократическому развитию общества. Напротив, он становится разрушителем мостов согласия и целостности социума. В такой экстраординарной обстановке предотвратить сегментацию и распад политической системы можно только одним способом — поставив предел необузданному политическому плюрализму, введя его в рамки ответственной демократии. Как решить эту проблему, не порывая с демократическим курсом развития, который невозможен без политического плюрализма? Именно с этим вопросом и сталкивается сегодня российское общество, где после десятилетия разгула полуанархического плюрализма возникла необходимость упорядочить хаос частных и групповых интересов в нормативных границах правового демократического государства.

Думается, что в политике нынешней российской власти присутствуют и даже в какой-то мере срастаются два компонента: укрепление государственности и усиление авторитарных тенденций. Разделить эти две составляющие чрезвычайно трудно. Во всяком случае, в действиях президента грань между ними ясно не просматривается. Тем не менее, выбор должен быть сделан. Общество приближается к бифуркационной точке, когда надо будет определиться: либо новый тур демократических перемен, либо ужесточение авторитаризма. От этой точки власть может эволюционировать либо к сильной демократии, либо к неприкрытому авторитаризму. В каком направлении пойдет развитие, зависит от общей динамики политической жизни, от конфигурации сил на политической арене, что, естественно, связано с решением всего комплекса экономических и социальных проблем. К сожалению, антиномичность дилеммы демократия versusавторитаризм затрудняет выбор. Все больше признаков того, что движение к точке бифуркации замедляется. Возникает некое неустойчивое равновесие, своего рода “бифуркационный застой”. В любом случае есть немало оснований предполагать, что в вязкой трясине авторитарнодемократической антиномичности выбор пути политического развития России снова будет смазан, растянется по времени, распадется на чередующиеся этапы прорывов к демократии, попятных шагов к авторитарной практике, застойных стадий равновесия. Подтолкнуть общество, “зависшее” между демократией и авторитаризмом, к решающему выбору могла бы демократическая энергетика гражданского общества. Это позволило бы уравновесить усиление вертикали власти развитием системы горизонтальных сетевых связей гражданских институтов и объединений. Однако здесь мы сталкиваемся с другой антиномичной дилеммой: гражданское обществоversusсистема корпоративистских отношений.

Горбачёвская перестройка дала толчок формированию в России гражданского общества. Частные интересы высвободились из- под пресса государственной монополии на собственность, наметились главные линии их структурирования. Возникли многочисленные самодеятельные организации, объединения, ассоциации, их деятельность получила вполне удовлетворительную норматавно-правовую базу. Но, как показывает опыт того же Запада, для развития полноценного гражданского общества — носителя энергии общественной самодеятельности нужны многие десятилетия. В России оно пока очень хрупко и неустойчиво. Разобщенность превалирует над солидарностью. Частные интересы аморфны, слабо кристаллизованы. Наемный труд плохо организован. Профессиональные союзы еще не обрели самостоятельности и не освободились от патерналистских иллюзий. Не стали авторитетными выразителями общих интересов национального капитала и объединения предпринимателей и банкиров. В их политике и деятельности слишком велик удельный вес корыстных расчетов соперничающих олигархических групп, действующих главным образом в сфере финансов и сырьевых ресурсов. Надо отметить, что рост влияния корпоративных интересов и организаций — общая черта современного мирового развития. Далеко не случайно XVIII Всемирный конгресс политологов, состоявшийся в 2000 г. в Канаде, был посвящен обсуждению вопроса о том, станет ли XXI в. началом тысячелетия корпоративизма. Повсюду в мире наблюдается усиление могущества и мобильности ТНК, которые нередко навязывают свою волю правительствам, осуществляют диктат в мировой политике. Во второй половине XX в. в ряде западных стран сложилась конструктивная практика корпоративных переговоров между объединениями групповых интересов и государственными институтами. В рамках согласительного процесса взаимных консультаций и обязательств частные интересы труда и капитала были подняты на уровень прямого диалога с государством, что во многом способствовало достижению общенационального согласия и политической стабильности. На такой базе и сформировались европейские социальные государства. Конечно, подобной форме корпоративизма тоже присущи определенные антидемократические черты (монополизация представительства интересов труда и капитала, дискриминация частных интересов вне согласительного процесса и т.п.). В демократических странах эти черты или, по меньшей мере, их крайние проявления нейтрализуются системой сдержек и противовесов, устанавливаемых развитым гражданским обществом и правовым государством. Однако и там все чаще звучат голоса о кризисе корпоративной модели трехстороннего сотрудничества, поскольку растущая мощь корпораций обеспечивает им все более явное превосходство в диалоге с национальным государством и гражданским обществом.

В России же корпоративистские тенденции разрастаются практически беспрепятственно. Здесь нет социально-политической среды, которая могла бы “облагородить” корпоративные нужды и вожделения, поставить их в рамки демократического плюрализма интересов и взглядов. Коррупция, поразившая общество и охватившая по существу весь государственный аппарат, создала тепличную среду для государственно-бюрократического, криминально окрашенного корпоративизма, олицетворяющего не публичные общественные потребности, а корыстные устремления политических кланов, “теневиков” и чиновников, связанных с мафиозными группами. Фактически в России речь идет о прямом противоборстве между нарождающейся демократией и олигархией. И если последняя не будет оттеснена от пульта государственного управления и лишена возможности непосредственно либо опосредованно навязывать обществу свою волю, то в стране восторжествует уродливый, паразитический корпоративизм, несовместимый с демократическим строем. Нынешняя власть предпринимает некоторые шаги к тому, чтобы поставить всех предпринимателей в равные условия, ограничить политические амбиции олигархов, дать отпор коррупции и криминалу. Но достаточно ли проводимых мер, чтобы “цивилизовать” российский корпоративизм? Как бы то ни было, эти меры должны быть подкреплены серьезной отработкой правовых механизмов отстаивания корпоративных интересов, а также ростом активности и влияния организаций гражданского общества. Пока же выбор в рамках антиномии гражданские versusкорпоративные отношения не менее сложен и труден, чем по оси демократия—авторитаризм. Даже в зрелом гражданском обществе возникают противоречия между собственно гражданскими и сугубо групповыми интересами. Ведь в фундаменте гражданских организаций лежат различного рода частные интересы, среди которых встречаются и такие, которые расходятся с интересами социума в целом и даже противостоят им. Иными словами, в гражданском обществе возникают очаги “частного эгоизма”, отторгающие общественные начала публичной политики.

Структурирование частных интересов — необходимое, но недостаточное условие развития гражданского общества. Мера зрелости последнего определяется тем, насколько частные интересы сопряжены с публичными. Если в организациях гражданского общества начинают доминировать частные эгоистические интересы, то эти организации превращаются из гражданских в корпоративистские, не способные выступать в качестве общественной основы демократического строя. В нынешней России налицо явный приоритет групповых и клановых интересов над гражданскими, общенациональными. В связи со слабостью личностного начала в политической жизни страны, а также с неразвитостью публичной сферы как арены общественной рефлексии по поводу того, кто мы, куда идем и как надо решать наши проблемы, сопряжения частных и публичных интересов не происходит, или же оно идет очень медленно. Продвижение к зрелому гражданскому обществу требует преодоления ограниченности частных интересов. Россия сегодня находится лишь в начальной стадии борьбы с эгоистическими интересами корпоративного характера, пока преобладающими в ее социально-экономической и политической системе. Ключом к решению этой важнейшей проблемы, позволяющей сбалансировать полюса антиномии гражданского и корпоративного, могли бы стать всемерная поддержка и развитие публичной сферы как открытого форума для диалога политических и гражданских сил.

Еще одна ось политического самоопределения России проходит через антиномию унитарное государство versusфедерация. Следует отметить, что на протяжении большей части российской истории данной антиномии не существовало. Россия была унитарным государством имперского типа. Симптомы кризиса унитаризма появились лишь в начале XX в. В результате революции империя пала. Ленин, подобно большинству марксистов того времени, был сторонником унитарного государства. Но как крупный политик он понимал, что сохранить целостность страны на основе унитарных принципов невозможно. Тогда-то и родилась идея советской федерации. Однако в своем практическом воплощении (может быть, за исключением начального периода) вновь созданная федерация по сути оказалась лишь разновидностью унитарного государства, жестко управляемого из центра. Иными словами, Россия фактически не имела опыта федеративного устройства. Поэтому ее политическая культура (менталитет, психология), а соответственно — и политическая практика проникнуты духом унитаризма. В годы брежневского застоя и особенно с развертыванием горбачёвской перестройки кризис унитарной системы государственного устройства и унитаристской идеологии приобрел острые формы. Именно он и питал идеи (равно как и иллюзии) “нового федерализма”, наполняя реальным содержанием рассматриваемую антиномию.

Реформы второй половины 80-х годов открыли возможность создания в стране демократической федерации. Эта возможность была упущена, и Советский Союз развалился. Между тем, стремясь заручиться поддержкой региональных элит, президент Б. Ельцин провозгласил неограниченный суверенитет уже субъектов РФ и пошел на такое перераспределение полномочий между ними и Центром, которое крайне ослабило управленческую вертикаль и поставило под вопрос само существование целостного Российского государства. В ряде регионов начали набирать силу центробежные тенденции, наиболее отчетливо проявившиеся в чеченском мятеже. Некоторые республики внесли в свои конституции положения, противоречившие Основному закону РФ, ограничили налоговые платежи в федеральный бюджет, отказались проводить набор в армию. Острейшей проблемой стало правовое неравенство субъектов Федерации. Области, в особенности экономически мощные, требовали уравнять их правовой статус со статусом национальных республик. Российская Федерация все больше приобретала черты конфедерации, несущей в себе зародыши распада. В этой ситуации единственным способом сохранить государственную целостность страны было восстановление административно-политических рычагов централизованного управления. На решение данной задачи и направлен нынешний курс В.Путина. Не подрывает ли он федеративные начала государственного устройства? Разумеется, любая централизация несет с собой “авторитарный соблазн”, и не всякая власть, тем более в стране с давними автократическими традициями, способна противостоять искушению. Поэтому укрепление государственной вертикали должно сопровождаться созданием сбалансированной системы сдержек и противовесов как в самой власти (разделение полномочий), так и в обществе (развитие гражданских инициатив и организаций). Выше уже говорилось, что в политике путинской администрации грань между укреплением государственности и авторитарными поползновениями власти четко не обозначена, затушевана. С одной стороны, меры по упрочению властной вертикали (разделение страны на федеральные округа во главе с полномочными представителями президента; изменение порядка формирования Совета Федерации; приведение регионального законодательства в соответствие с Конституцией РФ; усиление государственного влияния на средства массовой информации) нейтрализовали сепаратистские тенденции в регионах. С другой — следствием их проведения стало ограничение демократических норм общественнополитической жизни. Это проявилось, в частности, в сужении полномочий региональных и муниципальных органов власти, в доминировании исполнительных структур над законодательными и судебными, ущемлении свободы СМИ.

Пока дилемма унитаризм versusфедерализм далека от решения. Главный камень преткновения — отсутствие сбалансированных отношений между Центром и субъектами Федерации, что отчетливо ощущается как на уровне теоретических представлений, так и в практической политике. О том, насколько мощные препятствия стоят на пути формирования “нового федерализма”, свидетельствуют и бюджетное противостояние Центра и регионов, и недопустимая асимметрия в структуре РФ, и кровоточащая рана Чечни — источник интоксикации всего федеративного организма. Удастся ли центральной власти достаточно четко определить линию размежевания между сильной государственностью и засильем центральной бюрократии? От решения этого вопроса во многом зависит, станет ли наша страна демократической федерацией или же превратится в унитарное государство авторитарного типа.

Три антиномии политического развития России органически связаны между собой. Выбор по каждой из них неизбежно сопряжен с выбором по двум другим. Политическое самоопределение России — комплексная проблема, решение которой возможно лишь в русле единой стратегии развития и модернизации всех сторон жизнедеятельности общества. Выработка такой стратегии требует времени и опыта, общественного диалога и хотя бы минимума национального согласия. Ярко выраженная антиномичность существующих дилемм усложняет формирование этих необходимых предпосылок общенационального политического выбора. В этом заключается одна из причин, почему российское общество так долго и так трудно проходит через узловую точку бифуркационного выбора. Скорее всего, длительного “бифуркационного застоя”, т.е. такого состояния социума, при котором выбор назрел, но ни общество, ни власть не готовы сделать его здесь и сейчас.

Пройдя несколько циклов реформ, Россия пока не самоопределилась политически. Выбор в пользу демократии еще не только не сделан, но и далеко не предрешен. Наша страна вполне может самоопределиться и как авторитарное общество. Для российского государства и его граждан такой исход обернется новыми тяжкими испытаниями и невосполнимыми потерями. Чтобы этого избежать, необходимо сконцентрироваться на развитии тех полюсов антиномий политической жизни, которые представлены демократией, гражданским обществом, демократическим федерализмом. Россия имеет богатый опыт решения рокового для нее противоречия между демократией и авторитаризмом на автократической основе. Все подобные эксперименты кончались крахом или заводили в тупик. Не пора ли нам собраться с силами и решить указанную антиномию в пользу демократии?

“Полис”, М., 2003 г., № 1, с. 124-133.

ГРЯДЕТ ЛИ РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?

(Политологи Александр Ципко и Валерий Соловей размышляют о современной ситуации в России)

А.Ципко. Наша задача — выяснить, есть ли реальные признаки того, что я назвал русской национальной революцией. С одной стороны, налицо множество случаев, когда социальное недовольство перерастает в национальное, когда люди связывают свое бедственное положение со своей этнической русской принадлежностью. Русские сегодня чувствуют себя столь же обделенными, обиженными, как чувствовали себя поляки и евреи в царской России. Разница состоит только в том, что поляки и евреи были национальными меньшинствами в составе царской России, а этнические русские сейчас составляют большинство.

В России разливается сознание того, что русским в стране живется хуже всех, что будущее русских как этноса под угрозой. Студентка, бросившая торт в лицо мэра Нижнего Новгорода, прямо в камеру говорит: “Реформа ЖКХ направлена прежде всего против русского народа, против русских матерей, которые из-за нищенства перестают рожать детей”. Те же знаки национального протеста сегодня расставляют и в других городах. Это, так сказать, знаковые, но все же единичные факты.

Но уже политическим событием был VII Всемирный русский народный собор. Здесь, особенно на заседаниях секций, где слово получила православная провинциальная Россия, раздавались просто революционные речи — нынешняя власть, нынешнее правительство обвинялись в предательстве интересов русского народа. Многие делегаты из регионов возмущались тем, что русскому человеку в России

ФИЛОСОФИЯ политики и политология

УДК 328.32 + 316.462 А. 3. Астахов

В. Г. Попов СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО» И «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ» В КОНТЕКСТЕ КЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ ПОЛИТИКИ

В статье рассматривается проблема соотношения понятий «политическое представительство» и «политическое делегирование» в контексте классической социологии политики (П. Бурдье, Т. Парсонс, Н. Смелзер, Е. Вятр и др.). Выявлены различия политического представительства и политического делегирования как разноуровневых механизмов функционирования демократической системы властных отношений. Рассмотрены основные функции системы политического представительства: артикуляция и интеграция политических интересов, агрегация и информирование политических групп.

Ключевые слова:политическое представительство, социальное взаимодействие, политическое делегирование, социальный субъект, групповые интересы, функции политического представительства, система властных отношений.

Становление и модернизация института демократии в современном российском обществе в значительной степени связаны с установлением системы политического представительства интересов населения. Этим можно объяснить необходимость углубленного политико-социологического анализа институционально-функциональной роли политического представительства интересов населения в становлении и развитии системы властных отношений.

Цель настоящей статьи — раскрыть соотношение понятий «политическое представительство» и «политическое делегирование» в контексте политикосоциологических концепций крупнейших политических социологов: П. Бурдье, Т. Парсонса, Н. Смелзера, Е. Вятра и др. Это имеет не только чисто теоретическое, но и глубоко практическое значение. Аутентичность понимания смысла

© Астахов А. 3., Попов В. Г., 2012

политического представительства и политического делегирования в значительной степени отражается на выборе приоритетных направлений повышения эффективности функционирования демократии в современной России.

Проблемы презентации интересов личности и социальных групп в системе властных отношений нашли определенное отражение в классической социологии [3, 4, 6-10 и др.]. Вместе с тем изучению функций политического представительства в наибольшей степени уделено внимание в политико-социологических концепциях П. Бурдье, Т. Парсонса, Н. Смелзера, Е. Вятра [1-4, 8, 9 и др.]. Акцент на них в данной статье не случаен. В данных концепциях проблемы политического представительства в значительной степени связаны с политическим делегированием и раскрываются в системном виде.

Благодаря работам этих авторов положено начало становлению в целостном виде политико-социологической теории политического представительства. При этом понятия «политическое представительство» и «политическое делегирование» не всегда отчетливо различаются. Это вполне объяснимо, поскольку в системе властных отношений содержание данных понятий теснейшим образом переплетено и выявить их специфику не всегда удается в полном виде.

В основу рассмотрения проблемы соотношений политического представительства и политического делегирования следует положить солидную традицию политико-социологического изучения особенностей групповой идентичности и самоорганизации в политической жизнедеятельности общества. Глубокие наблюдения и выводы в рамках этой традиции сделаны крупнейшим социологом XX в. Т. Парсонсом. Он акцентировал внимание на отличиях между индивидами и группами как субъектами действия. Группа как целое, по Парсонсу, способна действовать только через своих членов — прежде всего через тех, кто играет в ней ответственные роли. Сама группа не питает никаких «чувств» по отношению к своим членам, она лишь символизирует их общие «чувства», которые, как правило, манифестируются в той или иной форме ее лидером [3, 158].Соответственно политическое представительство здесь становится способом такого рода «манифестации» ролей социальных субъектов в системе властных отношений, а политическое делегирование — одним из «механизмов» и принципов этой манифестации.

Определенное внимание Т. Парсонс уделяет проблеме симметричности отношений между двумя «суверенными» индивидуальными акторами [Там же, 158]. В его концепции эти отношения рассматриваются как элементарная модель спонтанно возникающего социального взаимодействия. Исходя из этого, политическое представительство можно рассматривать как особый механизм взаимодействия между субъектом и объектом властных отношений, а политическое делегирование — как инструмент реализации политического представительства.

Такое понимание соотношения политического представительства и делегирования означает, что их социальная природа во многом тождественна. По- существу, они не могут существовать отдельно, независимо друг от друга. На наш взгляд, их тождество не позволяет Т. Парсонсу в реальной политической практике уловить функциональное отличие политического делегирования по отношению к представительству. Получается, что делегирование — это тот же

ФИЛОСОФИЯ политики и политология

26

Несколько иной взгляд на проблему политической идентичности группы и ее субъектности в аспекте действования как основы политического представительства предлагает Н. Смелзер. Он проводит различие между небольшими по размерам первичными группами, единство которых обеспечивается индивидуальными, непосредственно личными взаимоотношениями составляющих ее членов, и функционально-целевыми по назначению вторичными группами, чья способность к действию подчинена определенной организации. В более крупных группах, как отмечает Смелзер, закономерно возрастает роль лидеров. В частности, в группах, состоящих более чем из пяти членов, лидер апеллирует уже не к отдельным ее членам, а ко всей группе в целом. Лидер сосредоточивает на себе все наиболее значимые аспекты внешнего представления группы, становится центром коммуникации, осуществляя прием и передачу всей информации, важной для существования группы в более пространном макросо- циальном окружении. В политическом представительстве заключается один из важнейших механизмов коммуницирования лидерского потенциала в рамках макросоциальных общностей.

Американский психолог Г. Левит, идеи которого во многом созвучны концепции Н. Смелзера, считает оптимальной моделью коммуникации между членами группы, состоящей из пяти человек, модель «колесо», в которой вся информация проходит через центр, представленный лидером группы. При этом, как сопутствующий эффект, заметно возрастают самостоятельность и активная роль лидера в конструировании внутригрупповых отношений [4, 148-149, 158-160].

Спонтанная самоорганизация групп может быть положена в основу формирования институтов политического представительства. При этом политическое делегирование не обладает автономностью в политической коммуникации группы. Оно включено в систему политического представительства, в какой-то мере «поглощено» этой системой.

Следовательно, в концепции Н. Смелзера политическое делегирование так же, как и в теории Т. Парсонса, увязывается с политическим представительством, включено в него. В отличие от Парсонса, Смелзер предлагает модель взаимоотношений политического делегирования и представительства, основанную на принципах коммуницирования политическими субъектами информационных потоков в социальных группах. Приоритетное значение для Смелзера в понимании политического представительства приобретают коммуникативные ресурсы, которыми обладают политические лидеры в группах.

Сказанное позволяет заключить, что Парсонс и Смелзер, несмотря на определенные отличия в теоретических позициях, рассматривают политическое делегирование как функциональный компонент политического представительства.

Совершенно иной подход к соотношению политического представительства и политического делегирования в социологии политики П. Бурдье. Для него феномен политического представительства — функция особого рода по

литической деятельности: делегирования. Другим словами, в социологии политики П. Бурдье политическое представительство по сути отождествляется, включается в содержание политического делегирования. На наш взгляд, такая позиция требует существенного уточнения понятий «политическое представительство» и «политическое делегирование».

Политическая презентация, или представительство, для П. Бурдье выступает как интерсубъективный феномен, который существенно зависит от типа делегирования прав и полномочий. В том случае когда акт делегирования осуществляется одним лицом в пользу другого, возникающие между ними отношения могут рассматриваться как равноправные — взаимовыгодные и взаимно ответственные, и они, по существу, приобретают договорный характер [1, 233]. Их можно трактовать как некоторую разновидность обмена политическими ресурсами между социальными субъектами.

Следовательно, делегирование для Бурдье — один из универсальных и наиболее фундаментальных законов, в соответствии с которыми осуществляются самоорганизация и самоуправление политической системы общества на всех его уровнях. Точно так же, как процесс познания и ориентации человека в жизненном мире невозможен без тех или иных форм знаково-символической презентации объективной реальности, так и упорядоченное функционирование властных отношений в обществе, составляющие его процессы ком- муницирования и действования невозможны без институтов политического представительства.

С точки зрения П. Бурдье, политическое представительство может выступать в виде процесса равноправного, симметричного политического делегирования, когда один субъект передает свои полномочия другому субъекту для исполнения его политической воли. При этом в случае неэффективного исполнения этой воли субъект, полномочия которого делегированы, может и должен в рамках демократической системы властных отношений иметь право на отзыв своего решения о передаче полномочий.

Здесь можно отметить определенное совпадение взглядов П. Бурдье и Т. Парсонса. Однако взгляды последнего относятся к симметрии в политическом и социальном представительстве, а не в политическом делегировании.

Совершенно иная ситуация возникает, когда одно лицо получает полномочия от множества лиц. В результате это доверенное лицо оказывается облеченным полномочиями, которые трансцендентны по отношению к каждому из доверителей в отдельности, поскольку в результате акта делегирования оно как бы приобретает полномочия от некоторого социального целого — группы, а не от составляющих ее отдельных лиц.

Более того, как отмечает П. Бурдье, в этом случае уполномоченное лицо приобретает не только относительную независимость от группы, но и определенную власть над ней. Это обусловлено тем, что зачастую сама группа — как актор — возникает только в результате акта делегирования: она «не может существовать иначе, как делегируя свои полномочия какому-либо одному лицу», способному действовать как лицо юридическое [Там же, 234].Тем самым политическое представительство оказывается функцией делегирования полномочий множества лиц отдельному лицу, способному осуществлять эти полномочия в системе властных отношений.

Бурдье отмечает, что в результате такого способа группового представления истинный смысл отношений представительства очень часто затемняется и парадоксальным образом провоцирует инверсию отношений «объект — субъект», которые имеют замкнутый «круговой» характер: по внешней видимости, именно группа «продуцирует» ответственное лицо, выступающее вместо нее и от ее имени в системе властных отношений, но в реальности оказывается, что скорее сам представитель группы «продуцирует» ее как целое. Субъектность группы или, проще говоря, ее способность самостоятельно действовать в пространстве политических отношений, таким образом, переносится почти целиком на лицо, которое ее представляет [1, 234].

В конечном счете это и позволяет нам рассматривать делегирующую свои полномочия группу как объект политического представительства, а уполномоченное лицо — как ее субъект, хотя на первый взгляд эта диспозиция выглядит совершенно иначе. Бурдье объясняет этой инверсией отношений тот факт, что «в предельном случае представитель может восприниматься другими и сам воспринимать себя в качестве causasui», т. е. причины своей самодостаточности в осуществлении властных полномочий, поскольку группа, делегирующая ему полномочия, в противном случае не существовала бы как полностью дееспособная сущность [Там же].

Данный феномен Бурдье определяет как «политический фетишизм» — по аналогии с религиозными символами, которые создаются людьми, но со временем приобретают над их сознанием вполне самостоятельную власть. Политической реальности, как подчеркивает французский социолог, вообще присуща антиномия, которая заключается в том, что «индивиды — тем в большей степени, чем более они обездолены — не могут конституироваться (или быть конституированы) в группу, т. е. в силу, способную заявить о себе, высказываться и быть услышанной иначе, как отказавшись от своих прав в пользу того или другого представителя» [Там же, 235].

Парадокс состоит в том, что группе всегда приходится идти на риск политического отчуждения для того, чтобы избежать его в еще более значительной степени. Политическая презентация в самой своей сущности и является такой неизбежной формой политического отчуждения — но одновременно и формой организации политического участия граждан, объединенных в группы интересов, в формировании и функционировании органов власти различных уровней.

В поставленной П. Бурдье проблеме отражена сущность тех противоречий во взаимодействии интересов групп и их презентантов, углубление которых приводит к деформации механизма политического представительства, а именно к подмене подлинных интересов делегирующей массы интересами делегируемых ею ответственных лиц, встающих у руля политического управления. В связи с этим функция политического представительства постоянно нуждается в «настройке» посредством поддержания обратной связи, позволяющей восстанавливать фундаментальное совпадение интересов управляемых с интересами управляющих.

Из сказанного следует, что в социологии политики П. Бурдье в соотношении политического представительства и политического делегирования акцент сделан не на первом, а на втором феномене. Политическая презентация рассматривается как функция политического делегирования. Тем самым содержание политической деятельности в системе властных отношений сконцентрировано на технологиях передачи и использования полномочий политическими лидерами и политическими организациями и структурами.

Такой подход, безусловно, имеет право на существование. Однако он содержит, на наш взгляд, глубокое противоречие. Для Бурдье главным в системе демократической власти становится не эффективное воздействие политической воли народа, избирателей через принципы политического представительства, а в первую очередь формализованный механизм, в значительной мере внешний по отношению к этой воле и заключающийся в организации политического управления конфликтами внутри данной системы. Интересы народа здесь изначально представляются в виде предмета политического манипулирования, а не исходной основы разрешения политических противоречий.

Вместе с тем интересы в реальном политико-управленческом процессе, как правило, не бывают устойчивыми. Они не всегда соответствуют в точном виде представлениям о них рядовых членов общества или группы. На это обращает внимание известный польский политический социолог Ежи Вятр, рассматривая содержание политической презентации. Он правомерно, на наш взгляд, характеризует ее как форму связи между групповыми интересами и сферой политической власти. Консолидируясь на базе специфических интересов, социальные группы стремятся реализовать их, транслируя вовне, с целью оказания воздействия на ход общественных дел и, в частности, на осуществление власти. Такие групповые интересы очень разнородны и соответственно имеют разный вес в аспекте взаимодействия с властью.

Локальные интересы, затрагивающие проблемы отдельной личности или группы, в сравнении с ключевыми общественными интересами, не всегда оказываются значимыми для власти и не принимаются ею во внимание. Другие, напротив, затрагивают центральные проблемы жизнедеятельности общества. Поэтому с точки зрения влияния на власть группы интересов могут различаться очень значительно. Согласно концепции Вятра чем сильнее вес и политическое влияние группы, тем внушительнее ее представительство в системе власти и достигается более высокий уровень властной иерархии в этом представительстве [2, 173-174].

Таким образом, политическое представительство, по Е. Вятру, служит своеобразной системой отбора и актуализации групповых интересов по критерию общественной значимости. Наиболее значимые из интересов становятся предметом «высокой» политики, менее значимые остаются в сфере активности отдельно взятых социальных групп.

По существу, способ взаимодействия социальных групп со структурами власти характеризует один из видов социально-политической дифференциации, основанный на институциональных различиях, т. е. на разной степени выраженности групповых интересов посредством политических институтов. Этот

способ взаимодействия, воспроизводящий статусные различия участвующих в политической жизни социальных групп, как раз и отражает система политического представительства [5, 43].

Несомненно, данный вид дифференциации определенным образом коррелирует с разделением групп по доходам, богатству, знаниям, профессиональным и ценностным критериям. Эти дифференцирующие признаки в разных аспектах отражают распределение ресурсов, посредством которых объединенные в группы индивиды оказывают влияние на поведение других субъектов. Использование этих ресурсов во властных отношениях превращает их в ресурсы политические.

Система политического представительства выполняет несколько функций. Во-первых, она обеспечивает политическую артикуляцию интересов различных социальных групп, т. е. придает расплывчатым, неопределенным мнениям, взглядам форму конкретных и четких предложений и политических требований.

Во-вторых, институты политического представительства обеспечивают агрегацию групповых интересов, т. е. их согласование и иерархическую упорядоченность, посредством дискуссий. Результатом является сепарация частных интересов и требований с последующим сведением их к более общим, усилением, приданием им компромиссных форм или отказом от них как политически незначимых.

В-третьих, политическое представительство выполняет функцию политической интеграции, органично связывая представляемые вовне в системе властных отношений интересы групп с мнениями их рядовых членов.