1

Зинченко В. П.

ПСИХОЛОГИЯ ДОВЕРИЯ

САМАРА 2001

2

УДК 159.9

Зинченко В. П.

ПСИХОЛОГИЯ ДОВЕРИЯ

(2-е исправленное и дополненное издание)

Самара: Издательство СИОКПП, 2001. — 104 с.

Автор брошюры — психолог рассматривает различные аспекты проблемы доверия: ситуация и этимология, коммуникативные, вещные и природные корни возникновения глубокого (базисного) чувства доверия (недоверия); некоторые психологические механизмы этого чувства. Специально рассматривается доверие в игре (на примере игры чемпиона мира и компьютера). В разделе культура доверия значительное внимание уделено психологии личности.

Предназначена для преподавателей гуманитарных дисциплин, а также для студентов факультетов и отделений психологии университетов и гуманитарных вузов.

На обложке использован рисунок художника Е. И. Загрядского.

ISBN 5-94594-002-X

© Издательство СИОКПП, 2001

© Зинченко В. П., 2001

3

Не верю!

К. С. Станиславский

Санчо Панса «во всем сомневался и всему верил».

Сервантес

1. Ситуация и этимология

В Комментариях к “Евгению Онегину” язвительный Ю. М. Лотман отнес к числу лексически непонятных современному читателю слов понятие чести. Сегодня такой обломок старины, как “дядя самых честных правил”, воспринимается уже чуть ли не как комический персонаж. Видимо, в этом же ряду стоят первые отечественные публикации по теме “психология доверия” (Скрипкина Т. П., 1997) и даже инициированная экономистами конференция: “Доверие — ключ к успеху экономических реформ” (1998), на которой мне довелось выступить с докладом. (Я, правда, отнекивался, говоря, что я не Буратино, чтобы искать потерянный или далеко заброшенный Золотой ключик, но потом увлекся этой темой.) Хочу выразить искреннюю признательность Б. З. Мильнеру, подвигнувшему меня на подготовку доклада.

Самый общий и вненаучный ответ на вопрос о корнях возникшего у нас вдруг интереса к доверию состоит в том, что он связан с нынешней российской действительностью. Ведь в доме повешенного не принято говорить о веревке. Обсуждать в этом ракурсе мотивы и основания восстановления давно забытого интереса к доверию, откровенно говоря, не хочется, хотя вовсе отстраниться от этой действительности трудно. Обезглавлена вера. Слишком все явно и бесстыдно. Настала эпоха дешевой лжи. Из обмана исчез шарм. “Отсырел

4

стыд”. Исчезла даже театрализация социального долга. О его гарантах и говорить не приходится.

Разумеется, сценический долг никогда не был долгом чести. Однако нужно признать, что постановщики русской революционной трагедии, при всем их фанатизме и фантастической жестокости, были талантливыми режиссерами. Если воспользоваться выражением Ф. Степуна, вожди большевизма все делали “в одинаковой степени лживо, но искренно”, даже истово. Они заражали народ, который не играл, а по системе Станиславского вживался во все слова своей незавидной роли (см. Кантор В. К., 1997). Надо сказать, что вранье было замечательное, так как это было «вранье от первого до последнего слова». Герой Г. Владимова имел все основания предупреждать: «Не верьте коммунистам ни утром, ни вечером, ни в дождь, ни в ведро, ни зимой, ни летом. Не верьте им даже тогда, когда они говорят правду». Поверили (!) и даже по И. А. Крылову:

|

Одобрили ослы ослово Красно-хитро-сплетенно слово; И новый хор певцов такую дичь занес... |

Большевистским «идеологическим дельцам» нужно отдать должное. Они имели мужество (как циники и Пиррон) искренней лжи. Исповедуя романтический бред октября, они мастерски эксплуатировали, казалось бы, несоединимые архитипические черты русского характера: веру в доброго царя, доверие к самозванцам (в том числе, к “самозванцам мысли”), воровские идеалы, фольклорную структуру сознания, доверяющего оборотничеству (лягушка превращается в царевну, дурак — в царевича, уголовник — в социально близкого, авторитета, пахана или отца народов и т. п.). И все это вместе взятое сочетается (точнее, сочеталось) с широтой народной самодеятельности русского народного духа. Удаль и широту русской

5

души не без оснований (и не без ехидства) признают светлой стороной русского “авось”.

Сегодня режиссеры бездарны и бесцветны. И слава Богу. Они не способны навязать нам никакой идеологии, никакой роли и никакой веры. Мы выбираем “из двух зол...” или не выбираем вообще. Возможной причиной этого является устойчивость и сохранность большевистской идеологии, все еще сказывающейся на типе мышления нынешних реформаторов. Создается впечатление, что они — грамотные экономисты (что само по себе хорошо, ведь могли бы быть и неграмотными) — всерьез приняли тезисы о том, что производственные отношения — всего лишь надстройка над производительными силами, что сознание вторично по отношению к бытию (и второсортно по сравнению с ним), что экономика должна быть только экономной. Справедливости ради нужно сказать, что в советском прошлом сознание определялось не бытием, а бытом. Реформаторы развили это положение: теперь сознание определяется не бытием, не бытом, а деньгами (пресловутый “монетаризм”). Культура, сознание, совесть, человечность, милосердие, историческая преемственность, траектория предшествующего развития страны и народа — все это от лукавого. Простая мысль, высказанная А. И. Солженицыным: “Совесть выше экономики и важнее экономики” им недоступна. Мысль не очень свежая, но верная. А. Смит давно то, что мы называем экономикой, называл «Теорией нравственных чувств» или «Моральной философией».

Реформаторы не сумели построить адекватный образ ситуации, в данном случае — образ страны, образ народа и привычного народу, ставшего его второй натурой образа экономического поведения. Карамзинское “воруют” — это детские игрушки по сравнению с эпохой большевизма. Революционное “Грабь награбленное” соединилось

6

с мичуринским: “Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее — наша задача”. Это нашло свое отражение в экономическом поведении многих слоев населения. Жизненным императивом стало: “Мы не можем ждать милостей от государства. Взять их у него — наша задача”. В послесталинскую эпоху, наряду с номенклатурной, появилась, так сказать, народная система распределения и перераспределения благ. Но когда рухнуло производство, сохранилась только номенклатурная. “Несунам” теперь не только нечего нести, но они оказались и без зарплаты, либо она стала мизерной. Случившееся за годы реформ заслуживает любого наименования, кроме терапии, пусть даже шоковой. Если к этому добавить крах сбережений, ваучеры, финансовые пирамиды, организовывавшиеся при попустительстве государства, то тотальный кризис доверия к нему и к его реформам вполне объясним.

Я, конечно, понимаю, что происходят, как уже спешат заявить, формационные изменения. Намеки на возвращение к здравому смыслу — это действительно огромное дело. Но сделано оно вновь по-большевистски: “Лес рубят — щепки летят”. Многовато “щепок”, — жертв, трагедий. Власть ведь должна была знать, что все реформы в России сопровождались взяточничеством и казнокрадством. Не настолько же она наивна. (На всякий случай напомню вопль великого князя Александра Павловича по поводу воровства высших екатерининских чиновников: “Непостижимо, что происходит; все грабят: почти не встретить честного человека” (см.: Корнилов А. А., 1993, с. 37). Будущий царь писал об этом в письме своему воспитателю Лагарпу.) Если попустительство воровству не было целью реформаторов, то нужно было хотя бы предупредить народ об этом и поставить кое-какие заслоны. Власть не позаботилась не только об этом. Она не сумела (или не захотела) ни лживо, ни искренно объяснить людям необходимость

7

и положительные стороны происходящего. А положительного не так уж мало. Сегодня такое пренебрежение психологией народа и его доверием мстит за себя, сказывается на имидже власти. Об этой власти со всеми ее ветвями язык не поворачивается произнести слова Арсения Тарковского:

|

Наилучшие люди на свете С царской щедростью лгали в глаза. |

К нынешним “верхам” относятся лишь последние слова. Справедливости ради нужно сказать, что и они сами хвалу, т. е. хулу и клевету приемлют равнодушно... Люди уже идентифицируют безликие лики власти с ТУ — “Куклами”.

Во всяком случае последние внушают зрителям больше доверия. Самое удивительное, что этот “театр полуслова и полумасок” долгое время удовлетворял и его героев. В отличие от реформаторов взяточники и казнокрады, как и их «социально близкие» предшественники — большевики, хорошо знают психологию народа, его вечное патриархальное ожидание чуда (халявы), на чем построены, например, все пирамиды.

Может быть, действительно должна была наступить эра всеобщего взаимного недоверия, чтобы люди начали, хотя и довольно медленно, понимать, что можно рассчитывать только на себя. Поэтому пробуждение интереса к проблематике доверия вообще и к ее психологическим аспектам, в частности, утешает. Хочется надеяться, что этот интерес связан с искренней тоской по честным открытым натурам, по нормальным человеческим отношениям, доминантой которых будет “презумпция доверия”. Любопытно, что среди личностных качеств, свойств, потребностей, которые перечисляются в учебных пособиях для американских менеджеров, доверчивость/недоверчивость не рассматриваются.

8

Доверие — воздух нормального бизнеса, что не мешает тому, чтобы ограждать его частоколом писаных и неписаных законов, норм, правил.

Реформаторы, конечно, виновны, но с точки зрения психолога, который в силу своей профессии не может быть обвинителем или судьей, заслуживают снисхождения. Они поверили не только К. Марксу, но и М. Веберу, что возможна всеобщая рационализация экономики, политики, образа жизни и мышления. Свой вклад в эту веру вносили и продолжают вносить психологи, провозглашающие принципы детерминизма и рациональности, которым якобы подчиняется человеческое поведение. На самом деле оно подвержено влиянию собственной мотивации (эффекты пристрастности) и мнений окружающих людей (эффекты конформности). Отсыпаю читателя к интересной книге С. Плауса и Предисловию к ней Б. Г. Мещерякова (1998). В ловушки рациональности и детерминизма нередко попадает педагогическая наука и практика.

Прежде чем обращаться к психологии, заглянем в “Энциклопедический словарь” Брокгауза и Эфрона, в котором имеется хотя и спорная, но достаточно определенная характеристика доверия. Доверие — это

“психическое состояние, в силу которого мы полагаемся на какое-либо мнение, кажущееся нам авторитетным, и потому отказываемся от самостоятельного исследования вопроса, могущего быть нами исследованным. Итак, доверие отличается как от веры, так равно и от уверенности. Вера превышает силу внешних фактических и формально психологических доказательств. Доверие же касается вопросов, находящихся в компетенции человеческого познания; доверяется тот, кто не хочет или не может решить или сделать чего-либо сам, полагаясь или на общепринятое мнение, или на авторитетное лицо. Уверенность есть сознание собственной силы и состоит в доверии к истинности своего знания или правоте своего дела; доверие, напротив,

9

проистекает из сознания слабости, неуверенности в себе, признания авторитета”.

Г. Г. Шпет дал самую общую психологическую характеристику веры. Вера состоит ни в чем ином, как в приятии возможности за действительность. Вере всегда противостоит сомнение вообще или всеобщая возможность сомнения — скептицизм. И вера и скептицизм подлежат не опровержению, а изображению. Шпет по этому поводу замечает, что мы имеем дело с одной палкой: хватишься за веру, на другом конце — скептицизм, хватишься за скептицизм, на другом конце — непременно вера (1994. с. 156). В отличие от принципиального скептицизма или от сомнения, возведенного в принцип, есть вполне, так сказать, здравое сомнение, сомнение как субъективное переживание, означающее минимальную степень уверенности. Такое сомнение сопровождает не все, а только некоторые суждения (там же с. 178).

В “Советском энциклопедическом словаре” слово “доверие” вообще отсутствует. Составители, видимо, решили не смущать доверчивость пользователей словарем. В “Словаре по этике” понятию “доверие” нашлось место. Ему дается социологическая характеристика в связи “с практикой взаимного обмана, воровства, мошенничества” в классовом обществе. Это называется на воре шапка горит. Представитель этого общества Ф. Фукуяма в 1996 г. опубликовал книгу «Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния». Как следует из названия, доверие выступает в качестве фундамента и добродетели и благосостояния. Автор характеризует доверие как возникающее в рамках определенного сообщества ожидание того, что его члены будут вести себя нормально и честно, проявляя готовность к взаимопомощи в соответствии с общепринятыми нормами, культурными традициями, обычаями, общими этическими ценностями. Подобное поведение

10

значительно более эффективно, чем поведение, основанное на рациональном расчете и формальных правилах, которые нужно постоянно вырабатывать, согласовывать, отстаивать в суде, а потом обеспечивать их соблюдение, в том числе и с помощью мер принуждения. Фукуяма приходит к заключению, что преобладание недоверия в обществе равносильно введению дополнительного налога на все формы экономической деятельности, от которого избавлены общества с высоким уровнем доверия. В нашей стране такой налог непомерно велик.

Обратим внимание на то, что в русском языке в слове “недоверие” имеется забавная смесь лукавства с оптимизмом. Сложная приставка “недо” — это еще не полное отсутствие. Недостаток — это не отсутствие достатка. Недоверие — не полное отсутствие веры, доверия. Лукавое, изобретенное в советское время “недовыполнил” дало основания вполне серьезному “недоперевыполнил” и комическому “недоперепил”.

Поверим Брокгаузу и будем рассматривать доверие как психическое состояние (чувство), которое, как и всякое психическое состояние, преходяще. Завоевать, внушить доверие трудно, а лишиться его можно в одночасье, мгновенно. Это известно испокон веку. В “Афоризмах житейской мудрости” Артура Шопенгауэра мы находим: “Кто нарушил раз доверие — теряет его навсегда; что бы он ни делал и чем бы он ни был — горькие плоды этой потери не заставят себя ждать”. С. Московичи считает, что подчинение в конце концов тождественно доверию. Он напоминает, что “зерно сомнения у миллионов людей приводит к свержению даже самого могущественного тирана. Диктатуры противоречат не только правам человека, но и подлинной природе власти. Постоянное насилие порождает апатию, безразличие и враждебность” (1998, с. 284).

11

Конечно, нелегко самому отдаться на веру, на совесть, вверить кому-то себя, свои тайны, свои дела, положиться на кого-то вполне (это мотивы из словаря В. Даля). Не будем спорить с Брокгаузом, является ли источником доверия сознание слабости или силы. Справедливо и то, и другое. Источником доверия может быть любовь, согласие по поводу верований и ценностей, даже излишняя самоуверенность. А условием его сохранения — постоянство. И. Бродский назвал постоянство формой расплаты за движение — души.

Этимологически “питать доверие” (в латинском языке — credo) означает “сердце даю” или “сердце кладу”. Это наводит на мысль, что доверие принадлежит к числу фундаментальных, важнейших психических состояний человека. Оно возникает в “круговороте общения” между людьми, т. е. не является врожденным. Говорить с кем-то — это уже означает ту или иную степень доверия или возможность родиться доверию. Фундаментальность чувства доверия подчеркивается лингвистами еще и тем, что понятие “верить” в некоторых языках имело первоначальное значение “выбирать”. В этом имеется определенный смысл, поскольку вера — это принятие возможности за действительность, а возможности, как известно, бывают разные. Мало верить, нужно еще сделать правильный выбор, кому доверять, кому — нет (см.: Степанов Ю. С., 1997, с. 265—279), что связано со смысловыми оттенками ценности, надежности, содержащимися во внутренней форме слов “вера”, “доверие”. Едва ли следует говорить, что чем выше доверие, тем больнее разочарование. Но последнее нам, кажется, уже не угрожает. Очень труден выбор объекта (субъекта?) доверия. Вот что писал о доверии в немецком «Настольном словаре по социологии» (1931) Ф. Тённис: «К доверию или недоверию ведет не только собственный, но и чужой опыт, то есть авторитет, репутация личности как заслуживающей

12

доверия или сомнительной, общение с которой требует осторожности». Но с другой стороны, доверие в значительной степени овеществляется самим общением, так что часто речь идет вовсе не о личности, а ее «состоянии», принимаемом в расчет на том основании, что — де собственные интересы делового человека, (который в личностном отношении может быть и не достоин большого доверия) заставляют его платить по долгам, пока он в состоянии это делать — способность заслуживать доверие исчезает, становясь кредитоспособностью. <...> Так доверие к личностным качествам смешивают с доверием к кредитоспособности личности или фирмы (или страны — В. З.). Многим людям мы безотчетно доверяем, исходя из самого поверхностного знания о них, будучи толком незнакомы, ничего о них не зная, кроме того, что они находятся в данном месте и занимают данный пост — все это тоже овеществленное доверие. Если личное доверие всегда существенно обусловлено личностью доверяющего — его умом и в особенности знанием людей, то есть опытом, на котором это знание основано, так что в общем человек простодушный и неопытный легковерен, ибо склонен к доверчивости, умный же и опытный верит с трудом, ибо склонен к сомнению, — то это различие почти полностью стирается при овеществленном доверии. Мы не знаем машиниста поезда, на котором едем, капитана и штурмана корабля, на котором плывем, в большинстве случаев мы не знаем врача, с которым не только консультируемся, но которому доверяем наше тело и жизнь при хирургическом вмешательстве...» (см. Теннис Ф. 1998 с. 210).

Надо ли говорить, что кризис доверия в нашей стране распространяется и на личное и в еще большей степени на — овеществленное доверие. Я, например, не верю тому, что, выйдя из дома, застану на том же месте, автобусную остановку, название своей улицы или булочную.

13

Тем не менее, далее разговор будет идти в основном о личном доверии.

После этих словарно-этимологических изысканий обратимся к психологии. Будем иметь в виду, что человек всегда больше того, что мы можем о нем узнать или сказать. Но кое-что психология о человеке все же знает и говорит.

Проблема психологии доверия — это вечная проблема, имеющая отношение ко всем формам жизни, деятельности, поведения и сознания человека. Экономическое поведение во всем этом многообразии форм — лишь частный случай, хотя и важнейший, о чем свидетельствует наличие Homo Economicus в ряду Homo Faber, Homo Habilis, Homo Sapiens, Homo Politicus.

Человек в целом и любая форма его поведения могут получить сколько-нибудь вразумительное объяснение только в контексте существующей в том или ином обществе культуры и истории данного общества. Одной из наиболее авторитетных в современной мировой науке является культурно-историческая психология, возникшая в 20—30-е годы в СССР и связанная с именем Л. С. Выготского, с его последователями во многих странах мира. Культура как бы предоставляет человеку инструментарий, соответствующее материальное оснащение и духовное оборудование для его поведения и деятельности. Овладевая культурой, человек одновременно овладевает собой и своим поведением, становится человеком. В идеальном случае культура, будучи репродуктивной, не препятствует творчеству. Человек овладевает различными формами деятельности: коммуникативной, игровой, учебной, трудовой, управленческой. В том числе он овладевает и строит свое трудовое, экономическое, правовое, политическое и другие формы поведения, которые, разумеется, взаимодействуют друг с другом. В СССР были попытки

14

создания экономической психологии, но, в отличие от юридической и политической, они не встретили понимания.

Нужно сказать, что все отрасли психологии в нашей стране прорастали с трудом сквозь асфальт непонимания и недоверия властей. Так было с психотехникой, психологией труда, инженерной психологией и эргономикой. Так было с социальной и медицинской психологией. Не сразу была признана военная психология. Кажется, не было проблем только у зоопсихологии, которая, впрочем, после блистательного взлета тихо сошла со сцены. Сегодня все эти и другие специальности значатся в номенклатуре ВАКа.

Экономическая психология задержалась в своем развитии как в советское, так и в постсоветское время. Мы продолжаем, а в области экономики во многом усугубляем советскую традицию пренебрежения человеком в организации и реорганизации, т. е. в реформировании экономической жизни страны. Конечно, может быть и хорошо, что мы стали забывать демагогический лозунг партии: “Все для человека, все во имя человека”. Но вместе с лозунгом мы забываем и человека.

Как водится, в нашей стране понимание все же раньше ли, а чаще позже приходит. Конечно, тезис Б. З. Мильнера: “Доверие — ключ к успеху экономических реформ” — вызывает доверие. Будем все же надеяться, что этот ключ потерян не безвозвратно, хотя, как сказал Д. Самойлов:

|

Поверить новым временам Не так легко при ста обманах. |

Возможно, для его поиска полезно представить себе, что означает доверие не только для экономического или какого-либо другого поведения, а в контексте всей человеческой жизни “во всей ее перекатной полноте” (О. Мандельштам). Поэтому обращусь к самому ее началу.

15

2. Коммуникативные корни и детский кризис чувства доверия

Психологическое состояние или чувство доверия, как и многое другое в психике человека, появляется очень рано, в том нежном детском возрасте, о котором человек ничего не помнит. Именно в этом возрасте у него складываются многие человеческие (и не очень!) черты, которые он постоянно носит с собой и от которых ему трудно избавиться, скорректировать или хотя бы скрыть. Их более позднее осознание уже есть благо, так как осознание — это необходимое условие и первая ступень произвольного овладения своим состоянием, чувством, поведением. Как оптимистически писал в XVIII в. Георг Лихтенберг, “наши слабости нам уже не вредят, когда мы их знаем”.

Столь раннее появление многого, что впоследствии накладывает печать на всю нашу жизнь, нередко производит впечатление ее генетической предопределенности. Это удобная позиция для нерадивых родителей и воспитателей. Человек, конечно, не tabula rasa, скорее terra incognita, но постепенно многие тайны благодаря усилиям психологии развития приоткрываются. И в этом смысле чувству доверия повезло больше, чем многим другим чувствам, о возникновении которых известно значительно меньше. Обращение к психологии развития необходимо не только для того, чтобы датировать возникновение того или чувства, способности. Дело в том, что в своем еще не вполне развитом, становящемся виде они легче наблюдаемы: не утаиваются, сознательно не маскируются, с чем сплошь и рядом приходится сталкиваться при анализе поведения подростка и взрослого человека:

|

Зинченко В. П. Так ребенок отвечает: “Я дам тебе яблоко” — или: “Я не дам тебе яблоко”. И лицо его — точный слепок с голоса, который произносит эти слова. |

|

О. Мандельштам |

16

Мы, конечно, все родом из детства. Это было известно задолго до З. Фрейда, но детские комплексы — не индульгенция от вполне взрослых пакостей. (Равным образом, как заметил Ф. Д. Горбов, и психиатрия — это не паноптикум моральных уродов.) Культура или хотя бы цивилизованность усилием берутся, говаривал М. К. Мамардашвили.

Будем исходить из размышлений о доверии, которые развивал выдающийся американский психолог и психотерапевт Эрик Эриксон (1902—1994), — создатель психосоциальной теории жизненного цикла человека. Он рассматривал чувство глубокого (базисного) доверия в качестве фундаментальной психологической предпосылки всей жизни. Это чувство формируется на основании опыта первого года жизни ребенка и превращается в установку, определяющую его отношение к себе и к миру. Под “доверием” Эриксон подразумевал доверие к себе самому и чувство неизменной расположенности к себе других людей. Чувство глубокого доверия к себе, к людям, к миру — это краеугольный камень здоровой (Эриксон говорит — витальной, т. е. жизненной) личности. У взрослых резкое снижение глубокого доверия и превалирование глубокого недоверия проявляется в форме выраженного отчуждения, характеризующего индивидов, которые уходят в себя, если оказываются не в ладах с другими людьми или с самими собой. Такой уход наиболее ярко демонстрируют индивиды, у которых наблюдается регресс к психологическому состоянию, когда они полностью закрываются, отказываясь от еды, удобств, забывая все свои дружеские привязанности. Эриксон, как психотерапевт, замечает, что главная трудность психотерапевта в работе с такими людьми состоит в том, что он должен сначала “достучаться” до них и убедить, что они могут доверять нам, что мы доверяем им, и они могут доверять сами себе.

17

Эриксон несомненно прав, считая доверие и недоверие базисными чувствами, определяющими в дальнейшем развитие практически всех основных отношений к другим людям, к себе самим и к миру в целом. Степень развития у ребенка чувства доверия зависит от качества получаемой им материнской заботы. Вот его описание:

“Я полагаю, что матери формируют чувство доверия у своих детей благодаря такому обращению, которое по своей сути состоит из чуткой заботы об индивидуальных потребностях ребенка и отчетливого ощущения того, что она сама — тот человек, которому можно доверять, в том понимании слова “доверие”, которое существует в данной культуре применительно к данному стилю жизни. Благодаря этому у ребенка закладывается основа для чувства “все хорошо”; для появления чувства тождества; для становления тем, кем он станет согласно надеждам других” (цит. по: Хьел Л., Зиглер Д., 1997, с. 221).

Таким образом, чувство доверия не зависит от количества пищи или проявлений родительской нежности (а у взрослого — от словесных уверений в ней); скорее оно связано со способностью матери передать своему ребенку чувство узнаваемости, постоянства и тождества переживаний. Это очень интересное и тонкое соображение, которое не так-то легко понять. Дело ведь не только в подкреплении пищевого рефлекса, не в помощи матери в его совершенствовании в постнатальный период (см.: Запорожец А. В., 1986, т. II, с. 49). Дело даже не в удовлетворении потребности, которой в настоящем смысле этого слова у младенца еще нет. У него есть объективная нужда, а не субъективная потребность, не говоря уже о мотиве. Это потом будут происходить события, о которых красиво говорил А. Н. Леонтьев: “Встреча потребности с предметом — акт чрезвычайный”. Ведь должно быть еще построено поле — пространство взаимодействия, общения,

18

доверия, в котором такая встреча окажется возможной. У М. Бубера это пространство между двумя людьми. Каждый из двоих — особенный другой, выступающий не как объект, а как партнер по жизненной ситуации. В плоскости Я-Ты образуется тонкое пространство личного Я, которое требует заполнения другим Я. Согласно логике Д. Б. Эльконина, Я-Ты первоначально выступают как совокупное Я, которое постепенно разделяется. Сходные мотивы об этом пространстве межчеловеческой событийности встречаются у М. М. Бахтина, С. Л. Рубинштейна и других авторов.

Подобные бесспорные и вместе с тем достаточно абстрактные размышления о наличии, конструировании (?) такого пространства интересно конкретизировал Д. Винникот (1986). Он также исходит из наличия потенциального, но пока еще пустого пространства между человеком и его окружением и вводит понятия “переходного объекта” и “переходного феномена”, которые являются своего рода медиаторами, посредниками в общении и взаимодействии между людьми. Винникот вводит эти понятия для того, чтобы “уловить” поле опыта, в котором зарождаются первичные творческие акты — акты проекции того, что уже было интроецировано ранее. (Понятия проекции и интроекции, используемые Винникотом, близки по смыслу к более привычным для психологов понятиям экстериоризации и интериоризации.)

А теперь о гипотезе Винникота, которую с таким же успехом можно назвать фантазией, хотя чутье мне подсказывает, что она весьма правдоподобна. Хочу заметить, что воображение и фантазия у психоаналитиков несравненно богаче, чем у психологов. Это, видимо, связано с тем, что важным предметом их деятельности являются сновидения пациентов. Серьезное отношение к этому материалу внушает им доверие и к собственным фантазиям

19

и снам. Нечто подобное признавал и З. Фрейд. (Ср. Л. С. Выготский: “Мы видели, что сновидение может выполнять решающую роль у кафра. У нас сновидение — приживальщик в психологической жизни, который не играет никакой существенной роли” (1982, т. 1, с. 130). Выготский имел в виду описание Леви Брюлем ответа кафра на сложный для него вопрос: “Я об этом увижу во сне”).

Винникот опирается на давние представления М. Кляйн (1998) о хорошей и плохой груди, хорошей и плохой матери (Good and bad breast, good and bad mother). Она связывала с актами кормления возникновение чувств зависти и благодарности. Э. Эриксон с ними же связывал возникновение у младенца базисного чувства доверия или недоверия к миру. Винникот, как мне кажется, делает следующий шаг и предлагает более глубокую версию происходящего. Я. Л. Обухов следующим образом излагает ее. Вначале ребенок полностью зависит от матери и от ее ухода за ним. Но уже и в этот период наблюдается парадоксальная ситуация, когда ребенок ощущает себя одновременно и зависимым и независимым. Первое движение в сторону независимости связано с появлением у ребенка омниопотентных желаний (желаний всесилия, всемогущества). Обухов пишет, что следует различать важное понятие психоанализа «Я — САМ» (Self) от другого не менее важного понятия «Я» (Ego). Винникот определяет Я как психологическую инстанцию, существующую наравне с зависимостью от матери и ее способности отвечать потребностям ребенка уже с самого начала жизни. (Обухов Я. Л. 1999. с. 138)

Таким образом, младенец, испытывая нужду (потребность?) в пище, тем или иным образом обнаруживает ее. (Способ обнаружения, — например, гуление, плач — это и есть переходный феномен). Мать, замечая это, именно в нужное время и в нужное место дает ему грудь. Благодаря этому у ребенка возникает отчетливое ощущение —

20

иллюзия, что это именно он породил материнскую грудь. Винникот говорит, что это иллюзия его собственной магической, творческой силы и всемогущества, возникающая в результате сензитивной адаптации к подаваемым им знакам внимательной и любящей матери. Мать как бы находится под магическим контролем ребенка. Если она в состоянии соответствовать потребностям ребенка, то она тем самым берет на себя функцию поддержания его Я, содействует вытеснению страхов, переживанию им своей омниопотенции, проявляющейся в магическом контроле, управлении, регулировании ребенком поведения матери. Конечно, утверждение об изначальном существовании младенческого Я остается гипотетическим, но внешняя картина поведения младенца и матери, описываемая Винникотом, вполне узнаваема и правдоподобна. Мы с Д. Б. Элькониным, не зная его работ, пришли к выводу, что первой и ведущей деятельностью младенца является деятельность управления.

Постепенно поведение и мир ребенка начинают расширяться. В него входят упомянутые выше переходные или субъективные, феномены, а затем и объекты. Конечно, переходные феномены выступают в качестве знаков вначале только для матери. Как заметил в свое время Л. С. Выготский, ребенок узнает о том, что он подает знак, последним. Так или иначе, перед матерью волей-неволей возникает дальнейшая задача — развеять эту иллюзию, поскольку она не может постоянно и безошибочно угадывать его желания. Естественно, у нее нет никакой надежды на успех в решении этой новой задачи, если она в начале была не способна обеспечить возникновение иллюзии сотворения мира.

Винникот поясняет, что этот иллюзорный мир не является еще ни внутренней реальностью, ни внешним фактом. Таковым он может стать посредством включения переходных объектов, т. е. каких-либо предметов, и переходных

21

феноменов, т. е. каких-либо действий с ними. Например, сосание пальца, рубашонки, плюшевого медвежонка — это то, посредством чего ребенок возвращает себе магический контроль над миром, сохраняет чувство всемогущества, которое первоначально возникло благодаря своевременному вниманию и заботе матери. Я. Л. Обухов отмечает, что парадокс происходящего заключается в том, что младенец не находит для себя объект, на который направлены его переживания, а создает его. Но ведь такой объект сначала должен быть найден. Иными словами, объект уже должен быть в распоряжении ребенка, чтобы он мог его создать и заполнить энергией либидо. Хороший объект ничего не даст младенцу, если он сам его не создал. По сути, младенец создает не объект, а свое отношение к нему, но ведь каждый на своем опыте знает, что «обыгранный объект» (игрушка) — это нечто совсем иное, чем такой же или лучший, но не обыгранный. Это другой объект.

Л. С. Выготский также описывал магическую (наивную) стадию в развитии психики ребенка, хотя относил ее к значительно более позднему возрасту. Он помещал ее вслед за стадией естественно-примитивных или самых примитивных культурных форм поведения. Локализация магической стадии в первые месяцы жизни вообще ставит под сомнение наличие натуральной, т. е. практически докультурной стадии, в развитии человеческого существа. Что касается магической стадии, то она сопровождает человека от рождения до смерти и, видимо, служит основанием не только чувства глубокого доверия, но и поразительного легковерия. Об этом знал Л. Андреев: “Человек рождается без зубов, без волос и без иллюзий. Человек сходит в могилу без зубов, без волос и без иллюзий”. Между прочим, это не только красиво, ядовито, но и очень точно. Известен симптом Демора, согласно которому отсутствие зрительных иллюзий есть признак глубочайшей умственной

22

отсталости. Иначе говоря, видят мир в соответствии с диалектико-материалистической (ленинской) теорией отражения только идиоты. Хотя сам Ленин таковым не был. Он как-то заметил, что сознание творит мир. Его сознание сотворило такой кошмарный мир, а деятельность воплотила в реальность, что этот мир не может до конца похоронить своего создателя. По поводу отражения язвительно высказался О. Мандельштам:

|

И зеркало корчит всезнайку. |

Прислушаемся к ученому — мифологу. «Первая система человеческих представлений — мифология — стремится сделать мир объяснимым, уютным для человека и гармоническим, и этот мифологический субстрат не исчезает и в сознании цивилизованного человека, также упорно придающего смысл природному и жизненному хаосу. Как миф, так и научное мышление стремится превратить Хаос в Космос» (Мелетинский Е. М. 1998. с. 537). То, что в индивидуальном развитии повторяются существенные черты развития исторического, известно давно. Но то, что такое повторение начинается столь рано и столь буквально, не может не удивлять.

Обсуждая гипотезу Винникота, мы с А. В. Зинченко пришли к выводу, что младенец, благодаря материнскому любовному “угадыванию”, создает себе свой маленький Эдем. Он как бы по своему желанию вызывает кормление, укачивание, колыбельную и т. п. Он сам это творит, а затем переключается на многие другие переходные объекты, доставляемые ему взрослым, которые замещают, расширяют и обогащают созданный им мир. Конечно, в реальной жизни не все так радужно, как изображает Винникот. Если нет открытия рая, то ребенок порождает свой маленький ад, который впоследствии может стать большим Адом для других. Г. Л. Розенгарт-Пупко пишет:

“При отсутствии эмоционального контакта между взрослым и ребенком — ребенок безрадостен, амимичен,

23

неподвижен, часто кричит. Все познавательные процессы у такого ребенка сосредоточиваются вокруг его собственного тела. Они заключаются в ощупывании рук и их рассматривании, в ощупывании всего тела, а затем сорочек, пеленки; деятельность ребенка заключается в сосании своего кулачка и пальцев.

Такое состояние ребенка может затянуться на очень длительное время и тяжело отражаться как на всем его нервно-психическом развитии, так даже и на его физическом статусе” (Розенгарт-Пупко Г. П., 1948, с. 21).

В дальнейшем, согласно Винникоту, постепенно происходит дифференциация первично сотворенного мира и мира переходных объектов, репрезентирующего реальность. Можно предположить, что на переходные объекты (разумеется, в благоприятных жизненных условиях) падает отблеск сотворенного (райского) мира. Этот отблеск есть некая печать тварности, о которой речь будет впереди. Указанная дифференциация — это только начало решения бесконечного человеческого задания: “держания” внутренней и внешней реальности отдельными и в то же время взаимосвязанными и взаимодействующими. В то же время это подготовка к тому, что внешняя реальность может быть как “моей”, так и “чужой” или чуждой мне.

Пожалуй, наиболее трудный для понимания пункт у Винникота связан с пространством (лакуной) между, которое не совпадает с таковым у М. Бубера. Он его называет пространством покоя-отдыха (resting place). Возможно, это пауза, “сдвиг”, “подвес”, “отрыв”, “зазор длящегося опыта” (М. К. Мамардашвили), рефлексивное пространство, “вневременное зиянье, образующееся между двумя моментами реального времени” (М. М. Бахтин), “фиксированная точка интенсивности” (Р. Декарт). В любом случае это “новое пространство и новое время”, т. е. хронотоп, возникновение которого знаменует начало душевной жизни (см. Зинченко В. П., 1997, 4.3.).

24

Гипотеза (или фантазия) Винникота представляет собой еще один шаг к пониманию возникновения глубокого чувства доверия. Соответствие реальности моей собственной проекции и возникающая иллюзия порождения мира именно мною делают этот мир моим, вызывающим больше доверия, чем любой другой навязываемый мне мир, хотя объективно (что это?) последний может быть во много раз лучше. Гипотеза Винникота не противоречит идеям Ж. Пиаже о ребенке как исследователе, проводящем эксперименты над миром. Напротив, она дополняет представления Пиаже, снимая оппозицию внешнего и внутреннего мира. Ребенок создает некий протомир, который еще не внешний и не внутренний: в нем имеется и то и другое. Термин “протомир” использован не случайно, Он — прото, поскольку еще не является предметным в подлинном смысле слова. Это зародыш будущего образа мира, некая диффузия внешнего и внутреннего. Если искать аналогию для протомира во взрослой жизни, то ближе всего на него походит беспредметная тревога или беспричинное эмоциональное предвосхищение чего-то хорошего, или страшного, что, наконец, произойдет. Видимо, и совокупное Я представляет собой взаимную диффузию Я ребенка и Я взрослого. Подобием последней является “взаимная диффузия личности, которая бывает при разделяемой и весьма одухотворенной влюбленности у взрослых” (Флоренский П. А. 1992, с. 63).

После разделения протомира как недифференцированной целостности на внешний и внутренний миры его исходная гетерогенность позволяет взаимодействовать разделенным мирам, узнавать друг друга. Разделение протомира не бывает абсолютным, соответственно, узнавание и различение внешнего и внутреннего бывает ошибочным, иллюзорным. Протомир, разделяясь, не исчезает и не остается неизменным. Его постоянным ядром являются эмоционально окрашенные ощущения гармонии,

25

тайны, тяга к сказочному миропониманию и ожидание чуда. Беда, когда они (не без помощи образования) исчезают и заменяются унылым рационализмом. Я не против рационализма, не посягаю на его права, но, вслед за С. С. Аверинцевым, скажу, лишь бы он не покидал пределов, в коих он остается рациональным.

Если продолжить фантазию Винникота, то неистребимая у человека способность к мифотворчеству возникает едва ли не в первые недели, месяцы его жизни и предвосхищает значительно позже формирующуюся восприимчивость к колдовской силе искусства. О. А. Кривцун, излагая взгляды А. Бергсона на искусство, пишет: “Когда среда человеческого бытия наполняется образами, событиями и героями, преломленными сквозь мир искусства, у человека возникает иллюзия овладения этой жизнью” (Кривцун О. А., 1998, с. 397). Кривцун уточняет: творческий порыв, в который всякий раз вовлекает человека произведение искусства, не оставляет его топтаться на месте, но дает возможность “коснуться пальцами существующего” (А. Бергсон).

Видимо, именно протомир представляет собой не только источник возникновения глубокого чувства доверия, но и зародыш внутреннего мира человека, а может быть и мандельштамовского понимания всего мира, как проекции Я: “Я — создатель миров моих” (см.: Топоров В. Н., 1995, с. 434). Приведем другие известные данные из детской психологии, которые, по крайней мере, косвенно, подтверждают такое предположение.

Как следует из описания возникновения чувства доверия, оно не рационально. Это еще не отношение к действительности, а отношение в действительности, т. е. реальное, в том числе и реально переживаемое, а не воображенное отношение, не вымышленное, не отрефлексированное

26

чувство. Оно возникает при непосредственном контакте с матерью, в ее присутствии. Более или менее достоверно можно судить о его возникновении по “комплексу оживления” ребенка, когда у него появляется настоящая улыбка. Это происходит после трех недель жизни. До этого, по мнению психологов, связь ребенка с матерью носит

“биологический характер, но после первой улыбки, которой дитя встречает уже знакомое лицо матери, эта связь приобретает “моральный” — скажем шире — духовный смысл. В этой улыбке, освещающей все лицо ребенка и придающей ему необыкновенно привлекательный вид, дитя вступает в совершенно новый мир — радостный и манящий к себе; можно сказать, что именно с этого момента, когда просыпается способность радоваться и улыбаться, дитя начинает жить духовной жизнью” (В. В. Зеньковский, 1995, с. 107).

Не менее красиво об этом же пишет французский гуманист:

“Посмотрим на страдания, тоску и страх маленького ребенка, того ребенка, которым мы все были когда-то. Когда он чувствует себя одиноким, обиженным, нуждающимся, он ничего не может сделать — только кричать о защите или отказываться от общения и пищи.

Эта хрупкость, слабость ребенка и создает его красоту. Чтобы жить, ему нужны защита, питание и любовь, и, конечно, мама. Если она любит его, то он чувствует защищенность, мир, он улыбается, его глаза и все тело излучают радость, на любовь матери он отвечает доверием” (Ванье Ж., 1997, с. 108).

Ситуация возникновения глубокого доверия у младенца — это ситуация общения. М. И. Лисина называет время с 21 дня жизни ребенка (появление первой улыбки) и примерно до конца первого полугодия золотым веком общения.

27

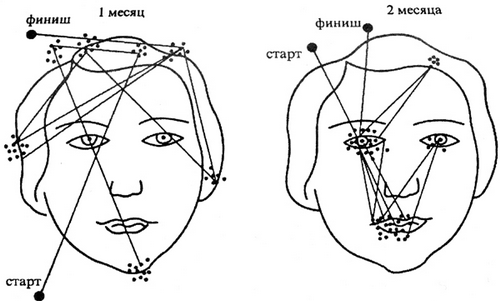

Рис. 1. Траектория движения глаза младенца при рассматривании человеческого лица (Ph. Saalpatek, 1975)

28

Он золотой потому, что за общением еще нет никаких задних мыслей, умыслов, помыслов. Оно еще не опосредовано другими потребностями и мотивами. Оно само есть все: потребность и мотив, цель, действие и страсть. Лисина называет его “чистым общением”, которое осуществляется в диапазоне одних только положительных эмоции (1997, с. 368). Надо ли говорить о тоске по золотому веку общения, которая сопровождает, к сожалению, слишком многих людей всю их дальнейшую сознательную жизнь.

О одиночество, как твой характер крут...

Рождение первой улыбки — это не только начало духовного контакта со взрослым. Оно имеет далеко идущие следствия, которые замечательно выразил О. Мандельштам в стихотворении “Рождение улыбки”:

|

Когда заулыбается дитя С развилинкой и горечи и сласти, Концы его улыбки, не шутя, Уходят в океанское безвластье. Ему непобедимо хорошо, Углами губ оно играет к славе — И радужный уже строчится шов, Для бесконечного познанья яви. На лапы из воды поднялся материк — Улитки рта наплыв и приближенье, — И бьет в глаза один атлантов миг Под легкий наигрыш хвалы и удивленья. |

А вот еще на близкую тему:

|

И в зыбке качаюсь дремотно, И мудро безмолвствую я: Решается бесповоротно Грядущая вечность моя. |

29

Попробуем отнестись всерьез, то есть не как к поэтическим гиперболам и метафорам «к мудрому безмолвию», к «бьющему в глаза атлантову мигу». Как показали исследования Ф. Салапатека (1975), у младенцев вплоть до 5—6-недельного возраста внешний контур оказывается “непроницаемым” для глаза. Глаз фиксируется только на контуре и лишь изредка проходит внутрь человеческого лица, пересекая его. Младенец этого возраста смотрит на лицо как парикмахер, оценивающий прическу, и отчетливо выделяет наиболее информативные признаки внешнего контура (см. рис. 1). Но уже в двухмесячном возрасте младенец пренебрегает внешним контуром и фиксирует глазом самые выразительные внутренние детали человеческого лица — глаза и губы. Внутренние — в двух смыслах этого слова: они внутри контура и выражают внутреннее состояние человека. Совсем нет фиксаций на носу. Известно, что в этом же возрасте младенец может длительное время фиксировать светящийся предмет. Возможно, его привлекает блеск глаз или “сверкающий свет взглядов” (Йитс). А возможно, что младенец начинает всматриваться в душу взрослого?!

Конечно, возникает вопрос, каков результат второго типа ознакомления? Не нужно большого воображения, чтобы предположить, что дитя всматривается в “зеркало души”, каким несомненно являются глаза, а, по мнению некоторых, и губы. Дитя именно всматривается, то есть не только впитывает в себя взрослую человеческую душу, но и ищет свое место или свое отражение в ней. Если он находит себя, то это способствует возникновению и укреплению чувства глубокого доверия.

В связи с этим невольно вспоминается психоаналитическая концепция Ж. Лакана о “зеркальной стадии” развития как определенном возрастном этапе в овладении человеком своим телом. Ребенок изучает зеркало как инструмент

30

самоотождествления. Выделяя эту стадию, Лакан опирался на исследования Д. М. Болдуина, который показал, что ребенок, начиная с 6-месячного возраста, с помощью ряда игровых жестов старается выяснить, как относятся движения уже усвоенного им образа к его отраженному в зеркале окружению.

“Малыш, не умеющий не то что ходить, даже держаться на ногах, поддерживаемый кем-либо из взрослых... озабоченно рвется, вне себя от радости, из своих помочей и, наклонившись вперед, застывает, стараясь зафиксировать в поле зрения мгновенную картину собственного отражения” (Лакан Ж., 1997, с. 8).

Не буду вдаваться в обсуждение генетического порядка (Я зеркальное, Я социальное, их обращение), устанавливаемого Лаканом с помощью метода символической редукции. Замечу лишь, что всматривание двухмесячного младенца в глаза взрослого может символизировать начало возникновения и Я зеркального, и Я социального. Младенец конструирует из взрослого свое зеркало, о чем взрослые, к сожалению, за редким исключением не подозревают. Прислушаемся к тому, кто сумел всмотреться или поймать взор ребенка:

“Однажды... я пережил встречу перекрестными взорами и ощущение, что меня взор проницает насквозь, до самых сокровенных тайников моего существа. И это был взор приблизительно двухмесячного ребенка, моего сына Васи. Я взял его ранним утром побаюкать полусонного. Он открыл глаза и смотрел некоторое время прямо мне в глаза сознательно, как ни он, ни кто другой в моей памяти; правильнее сказать, это был взгляд сверхсознательный, ибо Васиными глазами смотрело на меня не его маленькое, несформированное сознание, а какое-то высшее сознание, большее меня, и его самого, и всех нас, из неведомых глубин бытия. А потом все прошло, и передо

31

мною снова были глаза двухмесячного ребенка” (Флоренский П. А., 1992 а, с. 88).

Конечно, придирчивый читатель может подумать, что это о. Павел вчитал свой взор, свое сознание во взгляд Васи, что само по себе замечательно, и свидетельствует о высшем доверии отца к сыну. Но я склонен воспринимать его наблюдение буквально, с доверием. Приведу еще одно не столь яркое, но аналогичное по смыслу наблюдение родителей:

«Вот когда родилась Лиза, она открыла глазки и посмотрела на нас с Джимом таким прекрасным долгим взглядом, — и очень разумным — точно узнала нас по голосам или как-то еще. Это было поразительно. Ее просто нельзя было не принять.» Такая реакция матери на взгляд Лизы вполне согласуется с «этикой лица», о которой говорит Э. Левинас. «Я встречаю лицо и оно врывается в мой мир... Я уже связан обязательством» (Бергум В. 2000. с. 22).

Такие наблюдения наводят на мысль, что условием формирования чувства глубокого доверия у ребенка должно быть доверие к нему со стороны взрослого. Доверие — чувство взаимное и ему должны быть все возрасты покорны. Очень важно, чтобы чувство доверия сохранялось и в отсутствии непосредственного контакта. Согласно Эриксону,

“доверие включает в себя не только то, что некто научается надеяться, полагаться на тех, кто извне обеспечивает его жизнь, но и доверие к самому себе, веру в способность своих собственных органов справляться с побуждениями. Такой человек способен чувствовать себя настолько полным доверия, что обеспечивающие его жизнь окружающие не должны постоянно стоять при нем на часах” (1996, с. 111).

Подобное поведение возникает очень рано, когда младенец может переносить отсутствие матери без чрезмерного

32

страдания и тревоги по поводу “отделения” от нее. При определенных отягчающих условиях резкая потеря привычной материнской любви без надлежащей замены (например, госпитализм) может вести к острой детской депрессии или к более мягкому, но хроническому состоянию печали, способному придать депрессивную окраску всей предстоящей жизни человека. Ванье пишет, что ребенок, не чувствуя себя любимым и ценным для матери, думает, что он плохой. Ему кажется, что он виновен во всем, что это он источник всякого зла. Так в нем развивается негативное представление о себе и чувство вины, даже агрессии. Как справедливо заметил Т. Адорно, агрессия, направленная вовнутрь, оказывается подходящим инструментом внешней агрессии.

Ненадежность, несостоятельность матери и отвергание ею ребенка являются причиной первого серьезного кризиса детского развития. Его следствие — уже не просто недоверие, а появление установки страха, подозрительности, опасений за свое благополучие. Данная установка распространяется как на мир в целом, так и на отдельных людей, она будет проявляться во всей полноте на более поздних стадиях психического и личностного развития. Эриксон пишет, что чувство недоверия может усилиться, когда родители придерживаются противоположных принципов и методов воспитания, или чувствуют себя неуверенно в роли родителей, или их система ценностей находится в противоречии с общепринятым в данной культуре стилем жизни. Все это может создавать для ребенка атмосферу неопределенности, двусмысленности, в результате чего у него возникает и растет чувство недоверия. Согласно Эриксону, поведенческими последствиями подобного неблагополучного развития являются острая депрессия у младенцев и паранойя у взрослых. Конечно, далеко не все недоверчивые люди имеют такие мрачные перспективы. Но у всех нас остаются либо поверхностные,

33

либо глубокие следы недоверия с тех пор, как мы узнали, что достать звезду с неба папа все-таки не может. Глубокие следы или рубцы связаны с болезненным, унизительным опытом отказов, предательства и лжи взрослых. Разрушенное общение — это мука, отчаяние, страх, это полная потеря доверия к себе:

|

Еще обиду тянет с блюдца Невыспавшееся дитя, А мне уж не на кого дуться, И я один на всех путях. |

|

О. Мандельштам |

Это, так сказать, мягкий вариант: самоирония поэта. А вот значительно более страшная перспектива развития человеческой улыбки по сравнению с той, которую так замечательно выразил О. Мандельштам:

|

ТАМ ЛЮДИ бледные живут томясь, недужа тяжкой жизнью год от года, и умирают, миру изумясь. Ночной порой их хрупкая порода отчаянный не замечает час, когда улыбкой рот, как рот урода, раскрыт в зиянье масок и гримас. |

|

Р. М. Рильке |

ТАМ у поэта — это городское исчадие ада.

Нужно помнить, что ничто социально пережитое не пропадает. Не буду продолжать разговор о потерях. Приведу лучше слова И. Бродского о приобретениях, порождаемых духовным контактом матери и ребенка в “золотом веке” общения.

|

Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую, воронью ночь склоняла чело. Я был лишь тем, что ты там, внизу, различала: |

34

|

смутный облик сначала, много позже — черты. Это ты, горяча, ошую, одесную, раковину ушную мне творила, шепча. Это ты, теребя штору, в сырую полость рта вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп. Ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть. Так оставляют след. Так творятся миры. Так, сотворив, их часто оставляют вращаться, расточая дары. Так, бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень, в мирозданьи потерян кружится шар. |

В этих строках содержится нечто большее, чем оживление статуи Кондильяка. У поэта речь идет об одухотворении младенца, о даре материнской души своему чаду, когда действия и чувства матери вызывают ответные чувства, а затем и действия ребенка. Это стихотворение можно прочесть и как обращение И. Бродского к Музе, относившейся к поэту в высшей степени благосклонно, на что он отвечал ей доверием.

Одухотворение это нечто большее, чем “очувствление” (этот термин принят в робототехнике). Одухотворение связано не столько с рождением ощущений или способностей к движению, сколько с рождением смысла, которое

35

для психологии остается тайной. Вот как изображает его Е. Шварц в стихотворении “Бурлюк”, посвященном поэту В. Кривулину:

|

Удивленье в миг рожденья — а там уж бык привык, что он из круга в круг из века в век — все бык. Но дхнул в свой рог дух мощный вдруг, и бык упал, и встал Бурлюк. |

Это не эпатаж, а вызов наукам о человеке.

Существенное положение психосоциальной теории Эриксона состоит в том, что кризис “доверие — недоверие” не всегда находит полное разрешение в течение первого или второго года жизни. Дилемма “доверие — недоверие” будет проявляться снова и снова на каждой последующей стадии развития, включая стадии ранней, средней и поздней зрелости, хотя она и является центральной для периода младенчества. Благополучное разрешение кризиса доверия имеет важные последствия для развития личности ребенка в дальнейшем. Более того, укрепление доверия к матери дает ребенку возможность переносить состояния фрустрации, которые он неизбежно будет переживать на протяжении следующих, порой драматических стадий своего развития. К сожалению, слишком много примеров, когда доверчивый ребенок становится недоверчивым, болезненно подозрительным взрослым. Жизнь учит... Ведь жизнь — это не просто “способ существования белковых тел”, как учил диалектический материализм. Не только учил, но и старался делать ее такой. Приведу характеристику (а может быть и определение?) жизни, Данную замечательным мыслителем А. А. Ухтомским:

36

“Жизнь асимметрия с постоянным колебанием на острие меча, удерживающаяся более и менее в равновесии лишь при устремлении, при постоянном движении. Энергический химический (если угодно — экономический — В. З.) агент ставит живое существо перед дилеммою: если задержаться на накоплении этого вещества, то — смерть, а если тотчас использовать его активно, то — вовлечение энергии в круговорот жизни, строительство, синтез, сама жизнь” (1978, с. 235).

Чтобы убедиться в емкости этой ценностной характеристики, можно заменить в ней “химический агент” на информацию или — лучше — на знания, опыт, деньги, а живое вещество на живое существо. Тогда мы получим характеристику жизни как асимметрию (не гомеостаз, не равновесие, не покой, который уже и не снится) с постоянным колебанием на острие меча между успехом и поражением, мыслью и действием, сознанием и деятельностью, опытом и его использованием, аффектом и интеллектом, личностью и социумом и в этом же ряду — доверием и недоверием. Поэтому жизнь, как и творчество, — это всегда риск. Как сказала поэт Елена Щварц “... и хаос забурлил, и асимметрия взыграла”. Так бурлить и играть могут природные жизненные силы, вторгающиеся, внедряющиеся, а то и взрывающие культуру.

Согласно Эриксону, здоровое развитие младенца не является результатом исключительно чувства доверия, но скорее обусловлено благоприятным соотношением доверия и недоверия. Понять, чему не следует доверять, так же важно, как и понять, чему доверять необходимо. Эта способность предвидеть опасность и дискомфорт также важна для совладания с собой, с окружающей реальностью и для эффективного принятия решений. Продуктивны не белое и черное, не вера и неверие, не доверие и недоверие сами по себе. “Пора честно согласиться, что “первичный раствор” веры и неверия (фифти-фифти) питает жизнь

37

культуры эффективнее их вражды” (В. И. Тасалов, 1998). Отношения доверия-недоверия подобны отношениям понимания-непонимания, в зазоре между которыми рождается новое.

Хотя в разных культурах и социальных классах учат доверию и недоверию по-разному, путь приобретения базисного доверия по самой своей сути универсален: человек доверяет социуму подобно тому, как он доверяет собственной матери, словно она вот-вот вернется и накормит его в подходящее время подходящей пищей. Если же этого не происходит, то неизбежно возникают чувство страха, подозрительность, мрачные предчувствия по отношению к людям и к миру в целом, т. е. весь комплекс недоверия, подобный тому, который формируется у маленького ребенка благодаря несостоятельному или отвергающему стилю материнского воспитания.

В случае положительного разрешения конфликта “доверие — недоверие” формируется психологическое качество или психологическое новообразование, которое Эриксон обозначает термином надежда. Младенческая или детская надежда может переходить во взрослую веру, в том числе, конечно, и в религиозную, в веру в идолов, кумиров, истуканов, но это уже другая сказка...

Для читателя, которому нужны строгие доказательства раннего происхождения чувств глубокого доверия/недоверия, приведу замечание проницательного детского психолога М. И. Лисиной:

“...доказать в экспериментальном исследовании идею Эриксона о роли младенческого переживания для определения степени “доверия” у взрослого человека практически невозможно. Для этого пришлось бы показать, что последующие годы уже никак не влияют на формирование доверчивости, что необычайно трудно методически, не говоря о полной недопустимости преднамеренного создания

38

в опытах условий неблагоприятных для развития ребенка” (1997, с. 328).

Несмотря на невозможность строгого доказательства концепции Эриксона, она вызывает доверие у большинства специалистов в области психологии развития ребенка, в том числе и у М. И. Лисиной.

Чувства доверия/недоверия, раз возникнув, переживаются ребенком и дают начало не только надежде, но и многим другим чувствам. Можно согласиться с Л. С. Выготским, что переживание представляет собой действительную динамическую единицу сознания. В нем представлены и Среда — то, что переживается, и то, как я переживаю, т. е. все особенности личности. Необходим специальный разговор о роли эмоций, переживаний в становлении противоречивой, а, значит, и полноценной, динамичной и плодотворной триады: личность, сознание, деятельность. Аффекты могут цементировать, стягивать эти образования в единое, в “человека собранного”, а могут и взрывать изнутри это хрупкое единство.

Не менее драматичным, чем начало возникновения доверия, может быть его закат, когда человек под влиянием внешних или внутренних обстоятельств утрачивает веру в себя, в свои силы. Например, мы находим у раннего А. Блока:

|

Белой мечтой неподвижно прикован К берегу поздних времен. |

У зрелого поэта находим иное:

|

Что же делать, если обманула Та мечта, как всякая мечта. |

Аналогичные трагические мотивы есть у О. Мандельштама. В юные годы поэт пишет:

|

Будет и мой черед — Чую размах крыла |

39

|

Так — но куда уйдет Мысли живой стрела? |

В Воронежском цикле иное:

|

Научи меня ласточка хилая, Разучившаяся летать, Как мне с этой воздушной могилой Без руля и крыла совладать. |

Говоря терминами Э. Эриксона человек утрачивает с трудом достигнутое сознание собственной идентичности, ощущение непрерывности и целостности жизни. Как показывают социологические данные, такая ситуация очень трудна для пожилых людей: количество индивидов, “ждущих завтрашнего дня со страхом и пессимизмом”, растет с возрастом и к 60-годам достигает 42% (В. С. Собкин, П. С. Писарский, 1992). Пожилые люди менее защищены экономически; их привычные социальные позиции и роли уже не существуют или обесценены; мира, к которому они привыкли, больше нет, и считается, что он был совсем плох; им надо приспосабливаться к новому миру, но их способность управлять своей жизнью меньше, чем у молодых... Подобный кризис Эриксон назвал: “целостность против отчаяния”. Последнее выражается в том, что времени осталось мало, слишком мало, чтобы пытаться начать новую жизнь или испытать иные пути к целостности (1996, с. 377). Разрешение этого кризиса зависит от того, каким образом разрешались другие кризисы на предшествующих стадиях жизненного цикла (см. более подробно: Зинченко А. В., 2001).

Завершая экскурс в характеристику чувств базисного доверия/недоверия, следует сказать, что и то, и другое подготавливают почву для достижения ребенком определенной автономии от взрослого, выделения ребенка из совокупного со взрослым Я и начала формирования собственного Я, которому предстоят долгая эволюция, кризисы,

40

экзистенциальные вопросы о смысле жизни. Эти же чувства лежат в основе формирующегося самоконтроля, самосознания, управления собой и, как это ни покажется странным или парадоксальным, управления другими. К нему и обратимся.

Эффективное управление в человеческом обществе — вещь чрезвычайно редкая, можно даже сказать — исключительная. И это при том, что имя желающим управлять — легион, поэтому-то и управляют все, кому не лень. Причина этой странности, которая, впрочем, очень дорого обходится обществу, состоит в том, что первые навыки, которые приобретает любой человек, — это навыки управления. Управление представляет собой первую исходную форму человеческой деятельности. Младенец еще не овладел языком, не овладел своими руками и ногами и тем не менее эффективно управляет родителями, особенно успешно — бабушками и дедушками. Первая “улыбка ребенка есть жест, адресованный взрослому” (Анри Валлон). Пик в развитии улыбки приходится на возраст в три месяца. В это же время младенец становится инициатором общения со взрослым. Психологи нашли, что у детей старше шести месяцев общее количество регистрируемых видов экспрессии обычно составляет 4—5 десятков (Лисина М. И., 1997, с. 368).

Если мы попробуем посчитать количество видов эмоциональной экспрессии у взрослого человека (не актера), то очень вероятно, что прослезимся. Есть люди, похожие на неподвижную маску, за которой трудно угадать истинное лицо, если оно еще сохранилось. Нередко подобные “сфинксы” при ближайшем рассмотрении оказываются “фальшивыми зайцами”. С психологической точки зрения это очень интересно, так как демонстрирует высокую степень овладения чувствами, хотя с человеческой точки зрения это достаточно противно. Несовпадение внешнего выражения и внутреннего состояния человека собственно

41

и порождает вечную проблему доверия, решение которой всегда требуется здесь и теперь, хотя окончательный и достоверный результат получается post factum.

Разумеется, экспрессия и ее восприятие в высшей степени индивидуальны. Как говорил А. П. Чехов, даже у грудного младенца есть “свой жанр и душа”. Поэтому только любящая мама уже к исходу третьего-четвертого месяца жизни ребенка различает более 10 видов плача, каждый из которых представляет собой просьбу, команду, знак состояния, в котором находится младенец, и спешит удовлетворить его желания. И это удовлетворение формирует и подкрепляет не только чувство глубокого доверия, но и привычку и некоторые навыки управления. Замечу, что есть “счастливчики”, которые доживают до седых волос и не осваивают никакой другой формы деятельности, например, игровой, учебной, трудовой и пр. Самое удивительное состоит в том, что таким людям удается какое-то, порой немалое время пользоваться кредитом доверия (простите за тавтологию) у своих подопечных. Не из этой ли детской тирании (педократии) проистекает автократия?

А если всерьез, то, конечно, имеется огромная дистанция от иррационального базисного чувства доверия до его осознания, рационализации. Правда, полной последняя никогда не бывает, как не бывает полного знания всех обстоятельств в ситуации принятия решения. Если сравнивать степень рационализации доверия и недоверия, то первое более непосредственно, второе ищет себе оправдания и часто избыточные обоснования, а, не находя, придумывает их. Замечу также, что мы так устроены, что иррациональное доверие/недоверие нам кажется ничуть не менее убедительным, подлинным, чем рациональное. Хотя его основания мы не можем объяснить даже сами себе. Ссылаемся на красивое и непонятное слово “интуиция”: интуиция спасла, интуиция подвела и т. п.

42

3. Вещные и природные корни чувства доверия

Имеются и другие важнейшие источники, питающие возникающее чувство доверия к миру. Психологи и психоаналитики, как правило, проходили мимо них. Намек на один из таких источников содержится в идее “переходных объектов” психоаналитика Д. Винникота. Более определенно о нем писал Р. М. Рильке:

“Вещи. Когда я произношу это слово (слышите?), воцаряется тишина — тишина, окружающая вещи. Всяческое движение улеглось, превратилось в контур, прошлое сомкнулось с будущим, и возникла длительность: пространство, великое успокоение вещей, которым некуда спешить.

Но нет: покамест Вы не ощутили воцаряющуюся тишину. Слово “вещи” проскальзывает мимо Вас, оно не обозначает для Вас ничего: обозначает слишком многое и слишком безразличное.

И я рад, что я воззвал к детству; может быть оно мне поможет положить Вам на сердце это слово — драгоценность, связанную со столькими воспоминаниями. Если можете, обернитесь хотя бы частью Вашего притуплённого взрослого чувства к какой-нибудь вещи, подолгу сопутствовавшей Вам в детстве. Вспомните, имелось ли что-нибудь более близкое Вам, более верное и надежное, чем такая вещь. Разве не все на свете, кроме этой вещи, было в состоянии мучить Вас и обижать Вас, ужасать болью или смущать неизвестностью? Если Ваши первые впечатления окрашены добротой, доверием, общением (курсив мой — В. З.), разве не ей Вы обязаны этим? Разве не с вещью Вы разделили впервые Ваше маленькое сердце, словно кусок хлеба, которого должно хватить на двоих?

В житиях святых обрели Вы впоследствии благочестивую радость, блаженное смирение, готовность стать всем, и это было уже знакомо Вам, так как некая маленькая деревяшка

43

однажды сделала все это для Вас, приняла все на себя и все вынесла. Этот маленький забытый предмет, готовый обозначить все, сблизил Вас с тысячами других, играя тысячи ролей — животное, дерево, короля, младенца, — и когда он сошел со сцены, все это осталось. Это нечто, такое никчемное, предуготовило Ваши связи с миром, ввело Вас в свершение и вывело в люди, — больше того: своим существованием, своим внешним обликом, своими последними осколками или своим загадочным исчезновением оно заставило Вас пережить все человеческое, вплоть до смерти.

Вы едва ли помните об этом и редко осознаете, что Вам теперь еще нужны вещи, которые, подобно тем вещам из детства, ждут Вашего доверия, Вашей любви, Вашей преданности” (Рильке Р. М. 1971, с. 136—137).

В этом замечательном эссе, которое поэт предпослал рассказу о творчестве О. Родена, обращает на себя внимание предметность чувства доверия, его бытийные, а не только коммуникативные корни, его бытийная, а не рациональная, не рефлексивная суть.

Рильке верно замечает, что мы едва ли помним и редко осознаем наши контакты с любимыми когда-то вещами, “переходными объектами”, по Винникоту. Для осознания этого нужно расстаться с ними, с местом жительства. Вот что пишет об этом психотерапевт А. В. Зинченко, работающий с эмигрантами из России в США:

“У того, кто никогда не менял места жительства, переживание места будет совершенно отличным от переживаний человека, вынужденно сменившего место жительства. Работая со своими пациентами, я часто слышал, как они сожалеют, что не захватили с собой в США милые предметы из своей прошлой жизни в СССР. Там и тогда они возможно не знали, что им предстоит потерять. Они знали, что любят одно и не любят другое, но им казалось странным

44

везти через океан что-либо, не имеющее практической ценности. Я бы даже сказал, что они не знали подлинной эмоциональной ценности предметов, прежде, чем расстались с ними” (Зинченко А. В., 2001).

И он же следующим образом описывает свой приезд в отчий дом после длительного отсутствия:

“Я только что вернулся из Москвы, моего родного города, где не был почти четыре года. Я, конечно, предвидел, что буду скучать по своему городу и его людям, но действительные переживания оказались совершенно неожиданными. Войдя в квартиру своих родителей — квартиру, в которой я вырос, — я стал разглядывать вещи, знакомые мне, но ничего не значащие для постороннего. Пепельницу с бюстом Нефертити на письменном столе у отца, подставку для карандашей и ручек из куска слонового бивня, чайные чашки на кухне, книжные полки и расположение книг.

Я даже не прикасался к предметам, как бы шестым чувством ощущая пространство между собой и всеми этими вещами. Когда я выходил из дома, мои ноги сами меня вели по московским переулкам, улицам и бульварам. Чувство узнавания было очень сильным. Это было не только узнавание любимого города, но еще и узнавание забытого себя. Моя походка становилась характерно московской, я вспоминал, как общаться с людьми на улице. Произошел какой-то неуловимый сдвиг: память о давно забытых вещах, людях, именах, лицах начинала возвращаться, и в знакомом окружении я находил отражение самого себя” (там же).

Такое отражение было бы невозможно, если бы мы не вкладывали себя в вещи, в московские бульвары, в пределе — в окружающий нас мир. Мы его оживляем, субъективируем, персонифицируем, как бы сами преодолеваем границу между объективным и субъективным, между объектом и субъектом. И чем больше мы вложили в него себя, свою душу, тем больше мы доверяем этому миру.

45

Еще один оттенок, связанный с вещным окружением человека, подчеркивает Х. Ортега:

«Человек реализует максимум своих способностей, лишь владея полным сознанием своих обстоятельств. Лишь через них он связан с миром.

Обстоятельство! Об-стоятельство! Немые вещи, составляющие наше непосредственное окружение! Рядом, совсем рядом с нами возводят они свои молчаливые физиономии, выражающие ангельскую покорность; они настаивают, чтобы мы приняли их дар, и вместе с тем стыдятся явной простоты этого своего подношения. Мы же с Триумфом проходим мимо, не замечая их, поскольку жаждем завоевывать далекие, призрачные миры» (1997 с. 21). Философская и жизненная максима Х. Ортеги: «Я есть я и мое обстоятельство».

В это Я входят обстоятельства, которые, конечно же, шире непосредственного вещного окружения, но обстоятельства, дающие знание того, на что можно положиться, чему можно довериться. Но для этого необходимо выйти за пределы самого себя к тому, что Ортега называет обстоятельством (таким обстоятельством является и Испания, ее народ, ее ландшафт, ее культура).

Однако, у Ортеги нет избыточных иллюзий: «Уже и вещи не интересуются нами, ибо не видят в нас, если можно так сказать подходящих поверхностей, в которых они могли бы отразиться; отсюда происходит необходимость всемерно умножать лики нашего духа с тем, чтобы их достигали и «ранили» бесчисленные проблемы» (там же с. 11).

Для того, чтобы мир вызывал доверие, он должен быть стабильным. Вот как О. Мандельштам описывал наш российский “внутренний эллинизм, адекватный дух русского языка, так сказать, домашний эллинизм”:

“Эллинизм — это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это — домашняя утварь, посуда, все окружение тела; эллинизм — это тепло очага, ощущаемое как священное,

46

всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку, всякая одежда, возлагаемая на плечи любимой и с тем самым чувством священной дрожи, с каким,

|

Как мерзла быстрая река И зимни вихри бушевали, Пушистой кожей прикрывали Они святого старика. |

|

(И. Анненский) |

Эллинизм — это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечивание окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическом теплом. Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу. Наконец, эллинизм — это могильная ладья египетских покойников, в которую кладется все нужное для продолжения земного странствия человека, вплоть до ароматического кувшина, зеркальца и гребня. Эллинизм — это система в бергсоновском смысле слова, которую человек развертывает вокруг себя, как веер явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи через человеческое “я” (Мандельштам О. — 1990, с. 181—182).

Приведенный выше текст взят из статьи О. Мандельштама 1921—1922 годов, которая заканчивается похвалой суровому и строгому ремесленнику мастеру Сальери, протягивающему руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира. С тех пор было много стенаний по поводу его оскудения. Приведу одно из них: “Мы живем в новом промышленном мире. Этот мир не только вытеснил зримые формы ритуала, он, кроме того, разрушил и самую вещь в ее существе... Вещей устойчивого обихода вокруг нас уже не существует. Каждая стала деталью... В нашем обращении с ними никакого

47

опыта вещи мы не получаем. Ничто в них уже не становится нам близким, не допускающим замены, в них ни капельки жизни, никакой исторической ценности” (Гадамер Х.-Г., с. 240).

Наконец, пришла пора объяснить читателю, почему так много внимания уделено вещам, утвари. Духовное “имеет протяженность, объем, уходящий куда-то в глубины и широты. Это своего рода коллективное “тело” истории и человека, предлагающее нам среду из утвари и инструментов души и являющееся антропогенным пространством, целой сферой” (Мамардашвили М. К., 1990, с. 184—185).

Антропогенное в двух смыслах: не только созданное человеком, но и создающее человека. Утварь — это действительно живое (тварь), одушевленное, порожденное, сделанное и “обыгранное” человеком, его собственное и неотъемлемое. Лишение человека этого собственного не проходит бесследно, разрушает в человеке человеческое, вызывает состояния “крушения мира”.

В. Н. Топоров посвятил специальную работу теме “Вещь в антропоцентрической перспективе (апология Плюшкина)”, которую нужно бы включить в Хрестоматии по психологии, поскольку в привычной для психологов терминологии она по новому освещает проблему предметности человеческого бытия. К сожалению, придется ограничиться лишь небольшим фрагментом:

“Беззащитная и бессловесная, вещь отдается под покровительство человека и рассчитывает на него. Оставить без ответа это движение и “решение” — значит пренебречь судьбой “человеческого” слоя в вещи, затруднить условия контакта человека с вещью и, сузив “человеческое” в вещи, подтолкнуть самого себя, человека, на путь овеществления. Перестать ощущать эту теплоту вещи — большая утрата и для человека и для поставленной ему — в долг и заботу — вещи. Это ощущение “теплоты” вещи отсылает

48

к теплоте отношения человека к вещи, а эта последняя теплота — как знак окликнутости человека не только Богом сверху, но и вещью снизу. Бог окликает человека как Отец. Вещь окликает его как дитя, нуждающееся в отце” (Топоров В. Н., 1995, с. 33).

Эта “окликнутость вещью” и есть доверие вещи человеку, о котором писал Рильке. В этом смысле и Плюшкин откликается вещам. Топоров приводит слова Я. И. Абрамова о том, что смысл плюшкинской скупости это сохранение самого бытия в безбытной стране (там же, с. 91). Плюшкин — не накопитель, а собиратель, его скупость — “скупость сочувствия”, которая сродни “сочувственному пониманию”.

Думаю, не следует специально аргументировать, что старая добрая утварь отличается от 1000 мелочей, равным образом и “телеологическое тепло” очага отличается от светящегося телеэкрана, создающего иллюзию мира, гордо называемого виртуальной реальностью (этой реальностью сложновато снабдить могильную ладью). Я далек от мысли в очередной раз предсказывать крушение мира на основании быстрых изменений антропогенного пространства: рукотворное, промышленное, технологическое, технотронное, информационное, постинформационное, виртуальное (?) и т. д. Другими словами, происходит постепенная дереализация мира. Он становится призрачным, фантомным, его многочисленные отражения заменяют реальность. Виртуальная реальность затягивает, становится самоценной, не вызывает пресыщения, подавляет механизмы перцептивной и другой защиты.

Казалось бы, что этому должен сопутствовать рост духовности, поскольку последняя, по крайней мере, обыденному сознанию представляется чем-то не слишком реальным, эфемерным. Если это действительно дух (?), то в Интернете он дышит, где хочет. На самом же деле духу требуются более прочные опоры и основы (не оковы!), а

49

не сомнительные источники. Об этом давно предупреждал М. Хайдеггер в “Памятном обращении”, составляющем часть его “Рассуждении о мышлении” — речи, произнесенной им в 1955 г. Хайдеггер уже тогда описывал технологический мир как “совершенно чуждый предыдущим эпохам и предшествующей истории” (1966, с. 50). И далее: “На самом деле ужасно не то, что мир становится полностью техническим. Гораздо более ужасно то, что мы совершенно не готовы к такой его трансформации” (там же, с. 52). Как теперь видно, предлагаемое им решение оказалось иллюзорным, хотя проблема осталась:

“Мы можем пользоваться техническими устройствами и одновременно с надлежащим их использованием оставаться настолько свободными от них, чтобы мы могли в любое время отказаться от них. Мы можем использовать технические системы по их назначению, и одновременно оставить их как что-то, что не влияет на нашу внутреннюю и подлинную суть. Мы можем утверждать неизбежность использования технических средств, и одновременно отрицать их право преобладать над нами и тем самым искажать, смущать и опустошать нашу сущность” (там же, с. 54; курсив мой — В. З.).

Однако Хайдеггер вполне реалистичен и понимает, что трансформации в социуме, в производстве и т. п. неизбежны, и одновременно с этим он столь же утопичен:

“Чтобы процветал истинно радостный и благотворный человеческий труд, человек должен суметь подняться из глубин своей родной почвы в эфирную высь” (Хайдеггер М., 1966, с. 48).

А. В. Зинченко следующим образом комментирует это противоречие:

“Чтобы достичь эфира, нам придется подняться от земли, то есть оставить свой дом. Хотя нашим корням и нашей внутренней сути, которые позволяют нам жить и

50

быть теми, кто мы есть, следует остаться на земле и не подвергаться изменениям” (Зинченко А. В., 2001).