Мейер Шапиро

.docxМейер Шапиро. Природа абстрактного искусства (1937). Уже до того, как появилась абстрактная живопись, было общепринятым считать, что ценность картины— вопрос исключительно цветов и форм. Музыку и архитектуру постоянно приводили живописцам в пример как чистое искусство, которому не приходится имитировать жизнь и которое черпает свои эффекты из элементов, присущих ему самому. Но подобные идеи не могли быть приняты с готовностью, поскольку до сих пор никто не видел картины, состоящей только из цветов и форм, и ничего не изображающей. Если изображения окружающих нас вещей часто оценивались исключительно по формальным качествам, было очевидно, что таким образом в этих суждениях картины искажались или упрощались; ведь нельзя было дойти до этих картин только с помощью манипулирования формами. И поскольку до сих пор предметы, которым принадлежали эти формы, часто представляли собой конкретных людей и конкретные места, реальных и мифических персонажей, несущих на себе отчетливые признаки времени, претензии на то, что благодаря творческой энергии и личности художника искусство стоит вне истории, оставались не совсем понятными. Зато в абстрактном искусстве такая автономия и абсолютность эстетического приняла осязаемые формы. Наконец-то возникло такое искусство живописи, в котором присутствовали исключительно эстетические элементы.

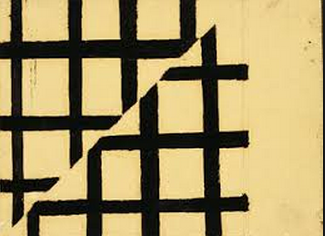

Мейер Шапиро. Смещенная линия, 1978.

Таким образом абстрактное искусство обрело качество практической наглядности. В этих новых картинах сами процессы изобретения и композиции, казалось, были вынесены прямо на холст; некогда скрытая внешним по отношению к себе содержанием, форма была освобождена и теперь могла восприниматься непосредственно. Живописцы, которые не практиковали этот тип искусства, тем не менее, приветствовали его именно потому, что оно укрепляло их убежденность в абсолютности эстетического и давало пример чистого творчества. Их отношение к искусству прошлого тоже совершенно переменилось. Новые стили приучили живописцев видеть цвета и формы в отрыве от предметов и создали внутреннее сродство между произведениями искусства, поверх всех временных и пространственных границ. Они позволили наслаждаться искусством самых отдаленных времен, изображавшим предметы, смысл которых уже был утрачен, даже рисунками детей и безумцев, и особенно примитивным искусством с его сильно искаженными фигурами, которые даже в высшей степени эстетствующими критиками рассматривались раньше как нехудожественные курьезы. До этого времени Рескин, призывая к сохранению средневековых и ренессансных памятников, мог говорить в своей «Политической экономии искусства», что «лишь в Европе существует чистое и драгоценное древнее искусство, и нет такого ни в Америке, ни в Азии, ни в Африке». То, что прежде воспринималось как уродливое, теперь стало чистой формой и чистым выражением, эстетическим свидетельством тому, что в искусстве чувство и мысль предшествуют изображаемому миру. Искусство всего света стало теперь доступным, развернувшись в едином внеисторическом универсальном плане как панорама присущих человеку формализующих энергий.

Эти два аспекта абстрактной живописи— исключение природных форм и внеисторическая универсализация свойств искусства— имели огромную важность для общей теории искусства. Подобно тому, как открытие не-евклидовой геометрии дало мощный толчок тому представлению, что математика стоит вне опыта, абстрактное искусство в корне обрубило классические идеи художественного подражания. Апологеты абстрактного искусства вообще-то держали аналогию с математикой в уме; защищая свои позиции, они часто ссылались на не-евклидову геометрию, и даже предполагали наличие исторической связи между ней и абстракцией.

Утомившись «изображением фактов», художники обратились к абстрактному искусству как к чисто эстетической деятельности. «Общий могущественный импульс заставил их оставить подражание природным явлениям», также как художники пятнадцатого века «были влекомы страстью подражания природе». Современные изменения, однако, были «логическим и неизбежным финалом того пути, по которому двигалось искусство».

Если проявившиеся в искусстве после импрессионизма тенденции к крайнему субъективизму и абстракции были очевидны уже в импрессионизме, то это происходило благодаря изоляции индивида и высоких форм культуры от прежних социальных основ, благодаря обновленным идеологическим противопоставлениям разума и природы, индивида и общества, происходящим из социальных и экономических причин, которые существовали уже до импрессионизма и которые сегодня сделались только острей. Вообще-то, причина популярности Ван Гога и Гогена, и заключается в том, что их работа наглядно содержит (с куда большей интенсивностью и формальной связностью, чем работа других художников) устремления, противоречия, ценности, разделяемые сегодня тысячами тех, кто так или иначе испытал на себе влияние те же противоречий, что и эти художники.

Логическая оппозиция реалистического и абстрактного искусства, при помощи которой Барр объясняет недавние изменения, опирается на два допущения о природе живописи, распространенные в текстах об абстрактном искусстве: что репрезентация есть пассивное отражение вещей и следовательно принципиально не художественна, и что абстрактное искусство, с другой стороны, есть чисто эстетическая деятельность, не определяемая предметами реального мира и основанная на вечных законах искусства. Абстрактный живописец отвергает изображение внешнего мира как механический процесс, задействующий глаз и руку, но в котором чувства и воображение художника принимают весьма незначительное участие. Или в платонической манере он противопоставляет изображениям объектов, которые как будто имеют дело с поверхностным аспектом природы, практику абстрактного искусства, которое раскрывает «суть» или подлежащий миру математический порядок вещей. Он, далее, полагает, что разум является самим собой в наиболее полной мере тогда, когда он независим от внешних объектов. Если он, тем не менее, ценит некоторые произведения старого натуралистического искусства, он видит в них только отвлеченные формальные конструкции; он упускает из виду воображаемый аспект тех приемов, с помощью которых пространственный опыт передается в пространстве холста, равно как и поразительную, исторически развившуюся способность удерживать в представлении целый мир. Он абстрагирует художественные качества от изображенных объектов и их смыслов, на которые смотрит как на неизбежные помехи, привнесенные исторические элементы, которыми художник был обременен и вопреки которым он, наконец, достиг подлежащей им индивидуальной абстрактной выразительности.

Пит Мондриан. Нью-Йорк буги-вуги.

Такие взгляды - абсолютно односторонни и основываются на ошибочном представлении о том, что такое репрезентация. Не существует пассивной «фотографической» репрезентации в вышеописанном смысле; научные элементы репрезентации в перспективе, анатомии, светотени старого искусства суть упорядочивающие принципы, неважно, насколько буквальными они кажутся, и даже фотография исходит из ценностей, методов и точек зрения, которые определенным образом формируют образ и часто определяют его содержания. С другой стороны, не существует «чистого искусства», не обусловленного опытом; все воображение и формальная конструкция, даже произвольные каракули, определяются опытом и внеэстетическими обстоятельствами.

Рассматривая репрезентацию как факсимиле природы, абстрактный художник воспроизводит ошибку вульгарной критики XIX века, которая судила живопись при помощи крайне узкого критерия реальности, неприложимого даже к реалистической живописи, которую она принимала. И реализм, и абстракция утверждают суверенность сознания художника, в первую очередь в его способности мгновенно воссоздавать мир в ограниченном, интимном пространстве с помощью ряда абстрактных вычислений в области перспективы и цветовых градаций, а затем в его способности проецировать новые формы на природу, свободно манипулировать абстрагированными цветовыми и линейными элементами или создавать формы, соответствующие самым тонким состояниям ума. Но как ни мало эстетическое качество работы гарантируется ее сходством с природой, так же мало оно гарантируется ее абстрактностью или «чистотой». И природа, и абстрактные формы являются материалом для искусства, и выбор той или других, или и той, и других сразу, зависит от исторически изменяющихся интересов. Барр считает, что исключение внешнего мира из картин обедняет живопись, которая утрачивает целый спектр сентиментальных, сексуальных, религиозных и социальных ценностей. Но зато он полагает, что благодаря этому эстетические ценности становятся доступными в чистом виде. Он не замечает, однако, что благодаря такому исключению предыдущая парадигма скорее изменяется, а не очищается, также, как в литературе языковые конструкции, использующиеся ради языковых конструкций, отличаются от языковых конструкций, задейсвтованных в более повествовательной прозе. Различные формы, свойства пространства и света, масштаба, объемной моделировки и движения, которые зависят от оценки аспектов природы и человеческой жизни, исчезают из живописи; и одновременно эстетика абстрактного искусства открывает новые качества и отношения внутри парадигмы, конгениальной тем умам, которые практикуют такое исключение. Отнюдь не создавая абсолютной формы, каждый вид абстрактного искусства, как и натуралистического искусства, придает особое, но временное значение некоему элементу, будь то цвет, поверхность, контур или узор, или некоему формальному методу. Противоположность доводу Барра, положение о том, что будучи одета в платье значения, чистая форма становится более доступной и осязаемой, по аналогии с математической логикой, объясненной на конкретных примерах, основывается на том же ошибочном представлении. Как повествовательная проза не сводится к истории, приложенной к уже существующей литературной форме, которую можно отделить от смысла слов, так репрезентация—не есть природная форма, наложенная на абстрактную структуру. Даже схематические аспекты формы в таком произведении уже находятся под влиянием, обусловленным способами видения предметов и создания изображений, не говоря уже о содержании и эмоциональном отношении живописца.

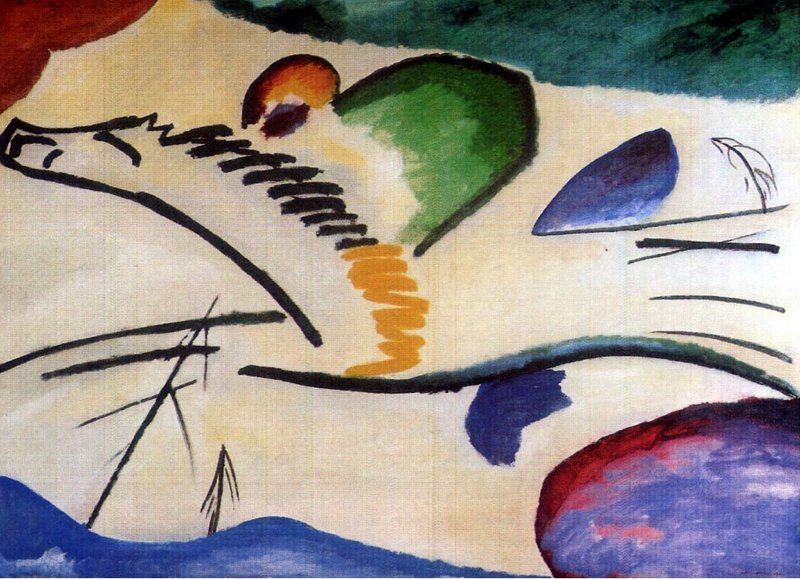

Когда абстракционист Кандинский пытался создать искусство, которое выражало бы настроение, существенная часть консервативной академической живописи занималась тем же самым. Но академический живописец, следуя более старым традициям романтического искусства, сохранял объекты, которые вызывали настроение; если он желал выразить настроение, вдохновленное пейзажем, он писал сам пейзаж. Кандинский, с другой стороны, стремился обнаружить настроению совершенно воображаемый эквивалент; он не хотел выходить за пределы определенного умонастроения и ряда выразительных цветов и форм, независимых от вещей. Настроение во втором случае сильно отличается от первого. Настроение, которое частично совпадает с обуславливающим его объектом, подчиненное понятным образам детализированно изображенных объектов и ситуаций, настроение, которое можно оживить и сообщить другим с помощью этих образов, отличается по своей окраске, по своему отношению к сознанию, вниманию и потенциальной действенности, от настроения, независимого от осознанности фиксированных внешних объектов, содержась в произвольном потоке индивидуальных и несообщаемых ассоциаций. Кандинский смотрит на настроение исключительно как на функцию своей личности или особой способности своего духа; он выбирает цвета и ритмы, лучше всего соответствующие состоянию его ума, именно потому, что чувственно они не привязаны к объектам, но свободно проистекают из его возбужденной фантазии. Они—суть конкретные, спроецированные вовне свидетельства его внутреннего настроения, которое не зависит от внешнего мира. Но все же внешние объекты, которые стоят за этим настроением, могут заново возникнуть в абстракции в замаскированной или искаженной форме. Самым отзывчивым зрителем в таком случае будет тот, кто так же обнаружит в подобных образах не только эквивалент своему собственному напряжению, но желанную разрядку одолевающим его чувствам.

Отбрасывая или существенно искажая природные формы, абстрактный живописец производит суждение о внешнем мире. Он говорит, что такие-то и такие-то аспекты опыта чужды искусству и высшей реальности формы; он находит их непригодными для использования в искусстве. Но в самом этом акте представление разума о себе и собственном искусстве, скрытые контексты этого отказа от объектов, становятся в искусстве направляющими факторами. Когда личность, чувства и формальная чувствительность абсолютизируются, ценности, которые стоят за такими подходами или вытекают из них, ставят новые формальные проблемы, так же как светские интересы в позднем средневековье сделали возможными возникновение целого ряда новых формальных типов изображения пространства и человеческой фигуры.

Василий Кандинский. Всадник.

Шифрованная импровизация, микроскопическая интимность фактур, точек и линий, импульсивно накарябанные формы, механическая точность в конструировании нередуцируемых, неизмеримых пространств, тысяча и один изобретательный формальный прием растворения, прерывания, дематериализации и незавершенности, которые утверждают деятельную суверенность абстракциониста от объектов—эта и многие другие стороны современного искусства экспериментально выявляются художниками, которые ищут свободы за пределами природы и общества и сознательно отрицают формальные аспекты восприятия (такие как связанность формы и цвета или отделенность объекта от его окружения), которые используются человеком в практическом существовании в природе. Мы можем лучше оценить функцию современного опыта, которая порождает такие формы, сравнив их с абстрактными приемами искусства Возрождения, в особенности с системами перспективы и канонами пропорций, которые сегодня по ошибке принимают просто за средства подражания. В Возрождение развитие линейной перспективы было тесно связано с исследованием мира и обновлением физики и географии. Так же, как для агрессивного бюргерского класса реалистическое знание географического мира и средств связи означало упорядочивание пространственных связей в надежную систему, художники стремились реализовываться в своем собственном воображаемом мире, выделенном из пространства традиционных религиозных содержаний. Самые полезные и плодотворные формы пространственного порядка, с их широким охватом, легкостью ориентации и упорядоченностью, ценились этим классом. И подобно тому, как класс буржуазии, выделившийся из религиозного феодального общества, начал настаивать на превосходстве чувственного и природного над вещами сверхъестественными, и начал идеализировать человеческое тело, как локус реального средоточия ценностей, наслаждаясь образами могучей и прекрасной наготы человеческого существа, реальных мужчин и женщин, не отмеченных никаким знаком отличия или ранга, свидетельствующим об их подчинении какому-то авторитету, так и художники вывели из этого нового взгляда на человека художественные идеалы энергичности и объемности формы, которую они воплотили в мощных, активных или потенциально активных человеческих фигурах. И даже каноны пропорций, которые, казалось бы, подчиняют антропоморфную форму мистицизму числа, использовались в создании чисто светских стандартов совершенства; ведь с помощью этих канонов нормы человечности становились телесными и измеримыми, хотя в то же время чувственными и интеллектуальными, по контрасту с прежней средневековой отделенностью тела от разума.

Если сегодня кажется, что абстрактный живописец рисует как дитя или безумец, то это не оттого, что он инфантилен или безумен. Он ценит бесстрастную спонтанность и беспечность ребенка, который творит только для себя, без давления взрослой ответственности и практических ограничений, как те качества, которые связаны с его личными задачами свободного воображения. Подобным же образом, сходство с искусством безумцев, которое только приблизительно связано с натурой и как правило не зависит от сознательного подражания, основывается на общей для них свободе фантазии, неподконтрольной отсылкам ко внешнему физическому и социальному миру. В самой практике абстрактного искусства, в котором формы обеднены и намеренно искажены или затуманены, художник открывает пространство своей подавляемой внутренней жизни. Но то, как художник обращается со своей фантазией, отличается от того, как это делает ребенок или безумец, поскольку художественная деятельность как таковая является его главной деятельностью и осознанным источником его человеческого достоинства; она требует огромной энергии, твердой убежденности и последовательности, незнакомых всем остальным.

Очень характерно в этом смысле отношение к примитивному искусству. Девятнадцатый век с его реализмом, рационализмом и интересом к производству, материалам и техникам, часто ценил примитивный орнамент, но считал примитивные изображения безобразными. Просвещенному уму был малопонятен фетишизм или магия, которым служили эти образы. Своеобразие мотивов, эмблематические схемы, упорядоченность орнамента, прямое подчинение ремеслу и утилитарной функции, чужды современному искусству. Но в искаженных, фантастических фигурах некоторые группы современных художников обнаружили близкое родство со своей собственной работой; в отличие от упорядочивающих свойств орнамента, которые были связаны с практическим изготовлением вещей, формы этих фигур, казалось, были обусловлены верховенством фантазии, независимой от природы и необходимости, управляемой лишь чувствами. Высшей похвалой их собственной работе была та, которая описывала ее языком магии и фетишизма.

Ман Рэй

Эта новая чувствительность к примитивному искусству очевидно была больше, чем просто эстетической: ее питал целый комплекс стремлений, моральных ценностей и масштабных жизненных концепций. Когда колониальный империализм только сделал эти примитивные объекты физически доступными, они не представляли эстетического интереса, пока не возникли новые формальные концепции. Но эти формальные концепции могли быть применены к примитивному искусству только будучи заряженными новыми ценностями инстинктивного, естественного, мифического, понятыми как принципиально человеческие, и это повлияло даже на описания примитивного искусства. Прежние этнологи, которые исследовали материал и племенные контексты примитивной образности, как правило игнорировали субъективные и эстетические аспекты их создания; а современные критики, с равной односторонностью, полагались в своих интерпретациях этого искусства исключительно на чувство. Сам факт того, что существовало искусство примитивных народов, у которого отсутствовала своя написанная история, теперь делал его особенно привлекательным. Их сильнее всего привлекало вневременное и внеисторическое, находящееся на уровне спонтанной животной деятельности, самодостаточной, нерефлексивной, индивидуальной, без дат и подписей, без истоков и последствий, за исключением разве что эмоциональных. Девальвация истории, цивилизованного общества и внешней природы стояли за новой страстью к примитивному искусству; время перестало быть историческим измерением; оно стало внутренним психологическим моментом, и вся путаница материальных связей, кошмар причинного мира, тревожное чувство настоящего как напряженной исторической точки, к которой индивид был привязан судьбой—все это автоматически преодолевалось с помощью концепции инстинктивного, элементарного, вневременного искусства. В результате этого поразительного процесса, искусства порабощенных отсталых народов, открытое европейцами в ходе завоевания мира, дало эстетические нормы тем, кто его отвергал. Империалистическая экспансия в самой метрополии сопровождалась глубоким культурным пессимизмом, который возвышал искусство нецивилизованных жертв над традициями Европы. Колонии эксплуатировали, но в них и сбегали.

Поль Гоген. Сборн манго на Мартинике, 1887.

Однако этот новый пиетет к примитивному искусству было прогрессивным в том смысле, что культуры дикарей и других отсталых народов теперь рассматривались как человеческие культуры, и высокая творческая энергия теперь не считалась исключительной прерогативой развитых западных обществ, а приписывалась всем человеческим коллективам. Но этому откровению сопутствовало не только бегство от развитого общества, но также безразличие к тем материальным условиям, которые безжалостно уничтожали примитивные народы и превращали их в угнетенных, лишенных культуры рабов. Более того, сохранение определенных форм племенной культуры в интересах империалистической власти, могло поддерживаться во имя новых художественных подходов теми, кто считал себя совершенно свободным от политических интересов.

Таким образом, говорить, что абстрактная живопись суть просто реакция на исчерпавшее свои возможности подражание природе, или что она есть открытие абсолюта или чистого формального поля, значит не замечать позитивного характера искусства, стоящих за ним энергий и движущих сил. Кроме того, движение абстрактного искусства слишком всеобъемлюще, оно слишком давно подготовлялось и слишком тесно связано с аналогичным движением в литературе и философии, которые развиваются в довольно сильно отличающихся технических условиях, и, наконец, слишком разнится в зависимости от места и времени, чтобы считать его самообусловленным движением, ведомым неким родом внутренней логики, вытекающей непосредственно из эстетических проблем. В каждый момент своего развития оно несет в себе следы изменений материальных и психологических условий, окружающих современную культуру.

Декларации художников, некоторые из которых цитируются в работе Барра, показывают, что переход к абстракции сопровождался огромным напряжением и эмоциональным подъемом. Живописцы ищут себе легитимацию в этических и метафизических положениях, или, защищая свое искусство, нападают на предшествующие стили как на пособников отвратительной этим художникам социальной или моральной позиции. Исчерпались не процессы подражания природе, изменилась оценка природы как таковая. Философия искусства была также философией жизни.

-

Русский живописец Малевич, основатель «Супрематизма», описывал свое искусство в многое проясняющих терминах: «Под Супрематизмом я понимаю супрематию чистого ощущения в изобразительном искусстве… В 1913 году в отчаянное борьбе за освобождение искусства, я пришел к форме Квадрата и выставил картину, которая была не более и не менее, чем черный квадрат на белом фоне… Я выставил не пустой квадрат, но опыт беспредметности» ?(Barr, pp. 122-23).

Позже, в 1918, он написал в Москве серию под названием «Белое на белом», поместив белый квадрат на белую поверхность. В своей чистоте эти картины, казалось, были схожи с усилиями математиков, желающих свести всю математику к арифметике и арифметической логике. Но и за этим «геометрическим искусством» продолжал стоять некий остаток чувства, о чем можно судить по схожим произведением, с названиями вроде «Чувство металлических звуков», «Чувство полета», «Чувство бесконечного пространства». Даже в работе, озаглавленной «Композиция», мы можем увидеть, как формальный характер абстракции покоится на желании выделить и определенным способом овнешнить субъективные, профессиональные элементы прежней практики живописи, желание, которые в свою очередь происходит из конфликтов и неуверенности художника и его концепции искусства как абсолютно частной сферы. Барр анализирует композицию с двумя квадратами (рис. 1) как «этюд об эквивалентах: красный квадрат, меньший по размеру, но более интенсивный по цвету, усиленный диагональным сдвигом, противостоит черному квадрату, большему по размеру, но негативному по цвету и статичному по пространственному положению».

Хотя он характеризует этот тип живописи как чистую абстракцию, отличную от геометрических композиций, ведущих происхождение от некоей репрезентации, он не замечает отношения этого полотна с картиной Малевича, воспроизводящейся в его же книге—от «Женщины с ведрами» 1912 года. Крестьянка, решенная в кубистическом стиле, балансирует два ведра, висящих на коромысле, покоящемся на ее плечах. Здесь интерес к балансу как основному эстетическому принципу, управляющему отношениями двух противопоставленных элементов, воплощен в «элементарном» жанровом сюжете; сбалансированные объекты связывают не человеческие, а застывшие, неорганические элементы, неартикулированные формы. Хотя человеческая тема взята просто как аллюзия и переработана кубистической процедурой, выбор мотива крестьянской женщины с ведрами выдает сексуальный интерес и эмоциональный контекст склонности художника к конкретному стилю абстрагирования.

Казимир Малевич. Крестьянка с ведрами, 1912.

Важность субъективных условий работы художника в формировании абстрактных стилей можно проверить на похожих отношениях между кубистсическим и до-кубистическим искусством. Пикассо, непосредственно перед кубизмом, изображал меланхоличных цирковых акробатов, арлекинов, актеров, музыкантов, нищих, обитающих на задворках общества, или репетирующих друг перед другом, как богемные художники, отлученные от сцены, на которой идет представление для публики.

На одной картине он изображает двух балансирующих акробатов, одного—взрослого и массивного, с квадратным торсом, крепко сидящего на кубической массе камня, по форме напоминающем его собственную фигуру; девочка, хрупкая, очерченная контуром и лишенная объема, неуверенно балансирует на цыпочках, стоя на шарообразном камне. Опыт балансирования, принципиальный для акробата, сама его жизнь, здесь слит с субъективным опытом художника, опытного исполнителя, занятого сопоставлением линий и масс, которое является сутью его искусства—формализованная индивидуальная деятельность, которая отчуждает его от общества и которой он отдает свою жизнь. Между этим искусством и кубизмом, где фигура, наконец, исчезает, уступая дорогу маленьким геометрическим элементам, позаимствованным от форм музыкальных инструментов, кувшинов, игральных карт и других искусственных, используемых в быту объектов, стоит период негроидных фигур, в которых человеческая физиогномика накладывается на примитивные или дикие лица и тела, сведенные к имперсональной обнаженности резких, драматичных линий. Такой тип фигур взят не из жизни, и даже не с задворок общества, но из искусства; на этот раз, однако, из искусства племен, изолированных, воспринимаемых как низшие, и ценимых всеми лишь как экзотические паяцы или актеры—всеми, кроме художников, для которых эти племена сами суть чистые, неиспорченные художники, творящие, повинуясь инстинкту или врожденной чувствительности.